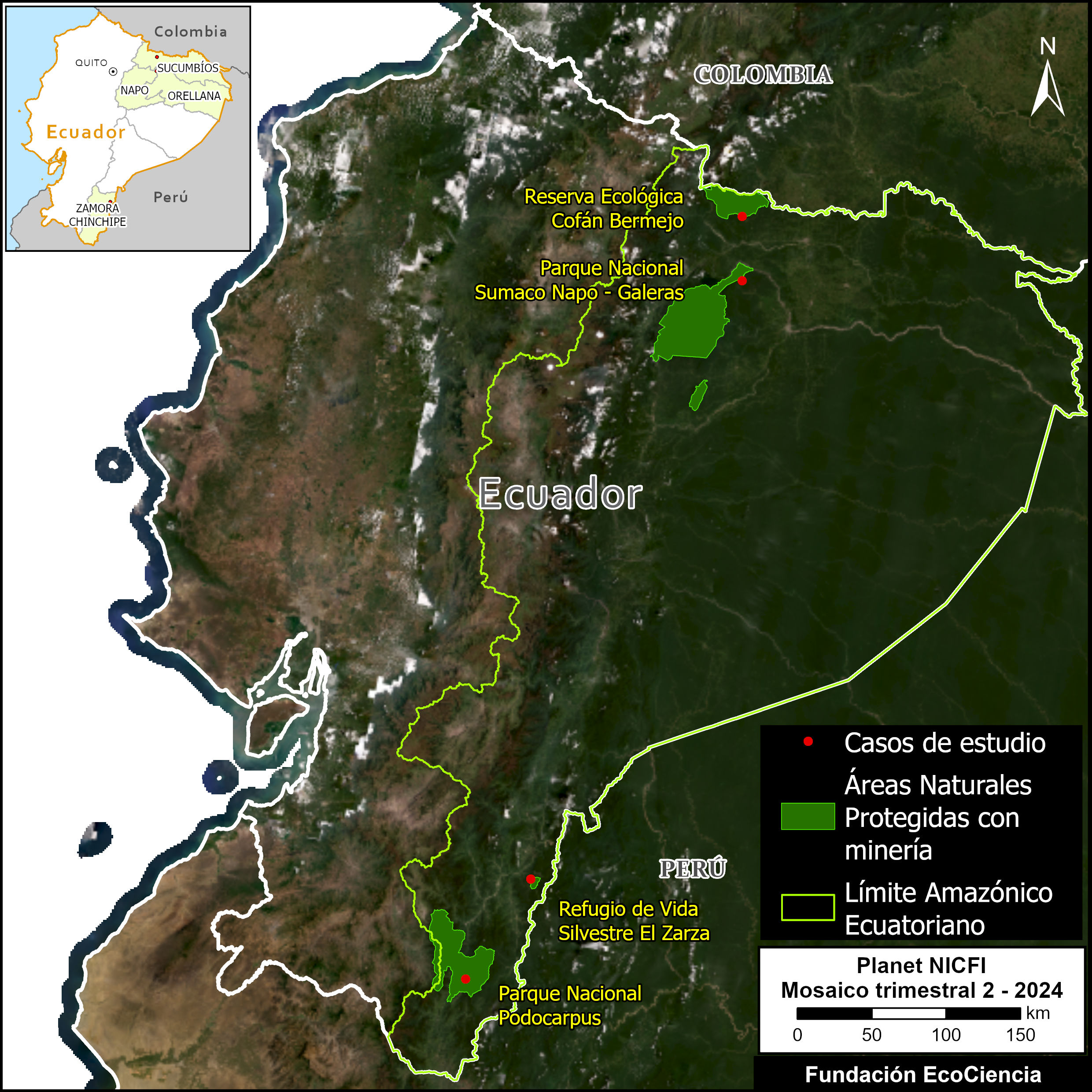

Este es el segundo de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.

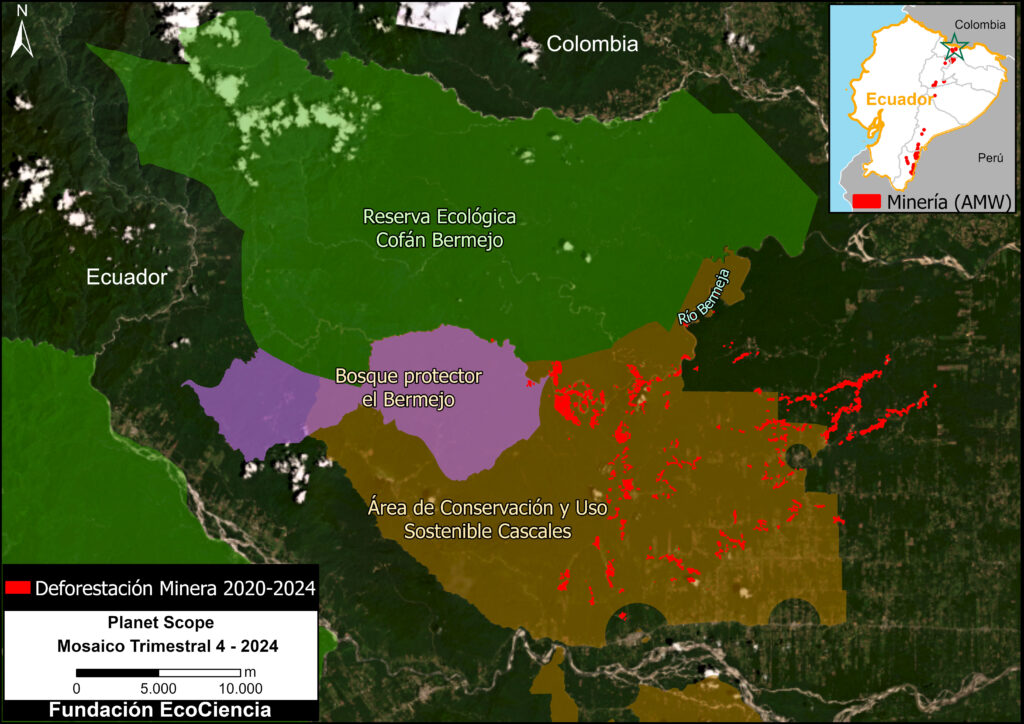

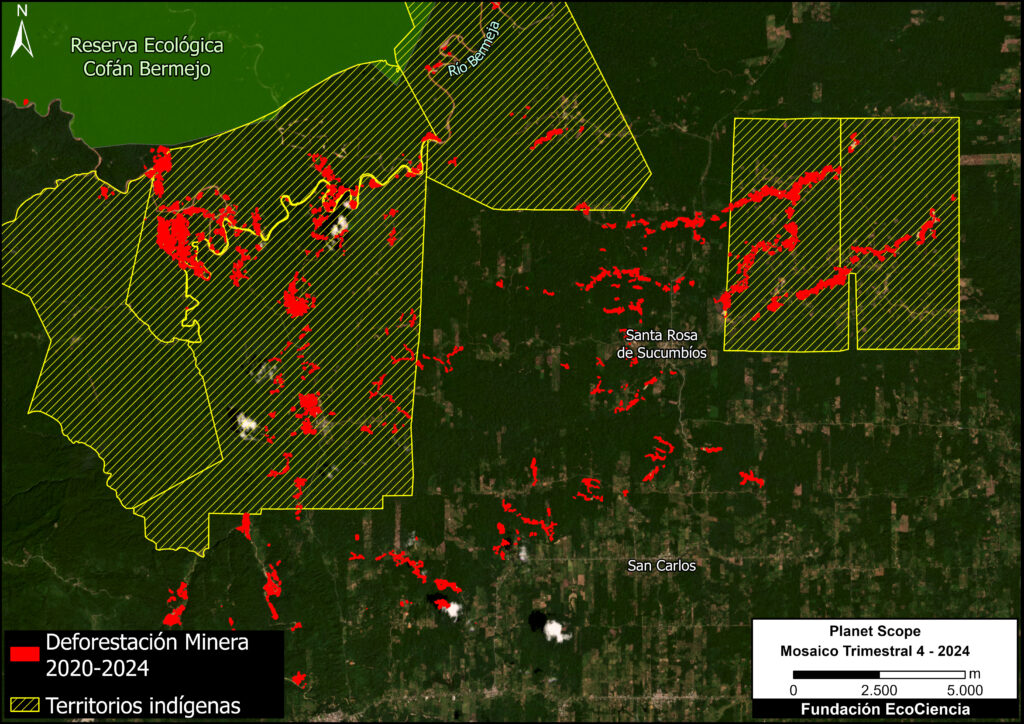

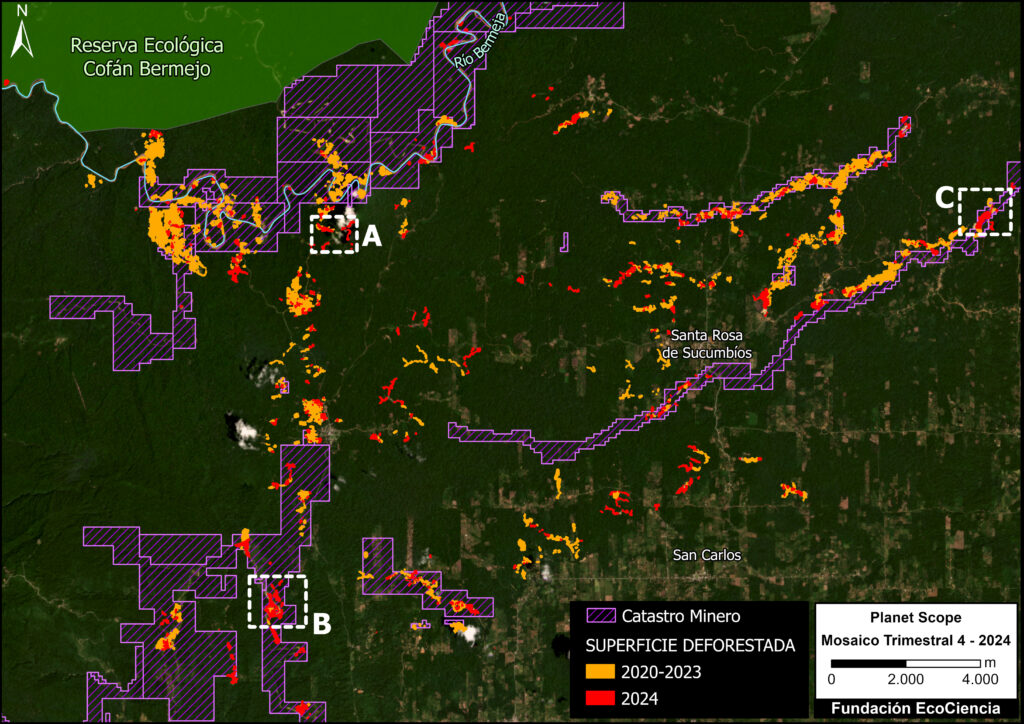

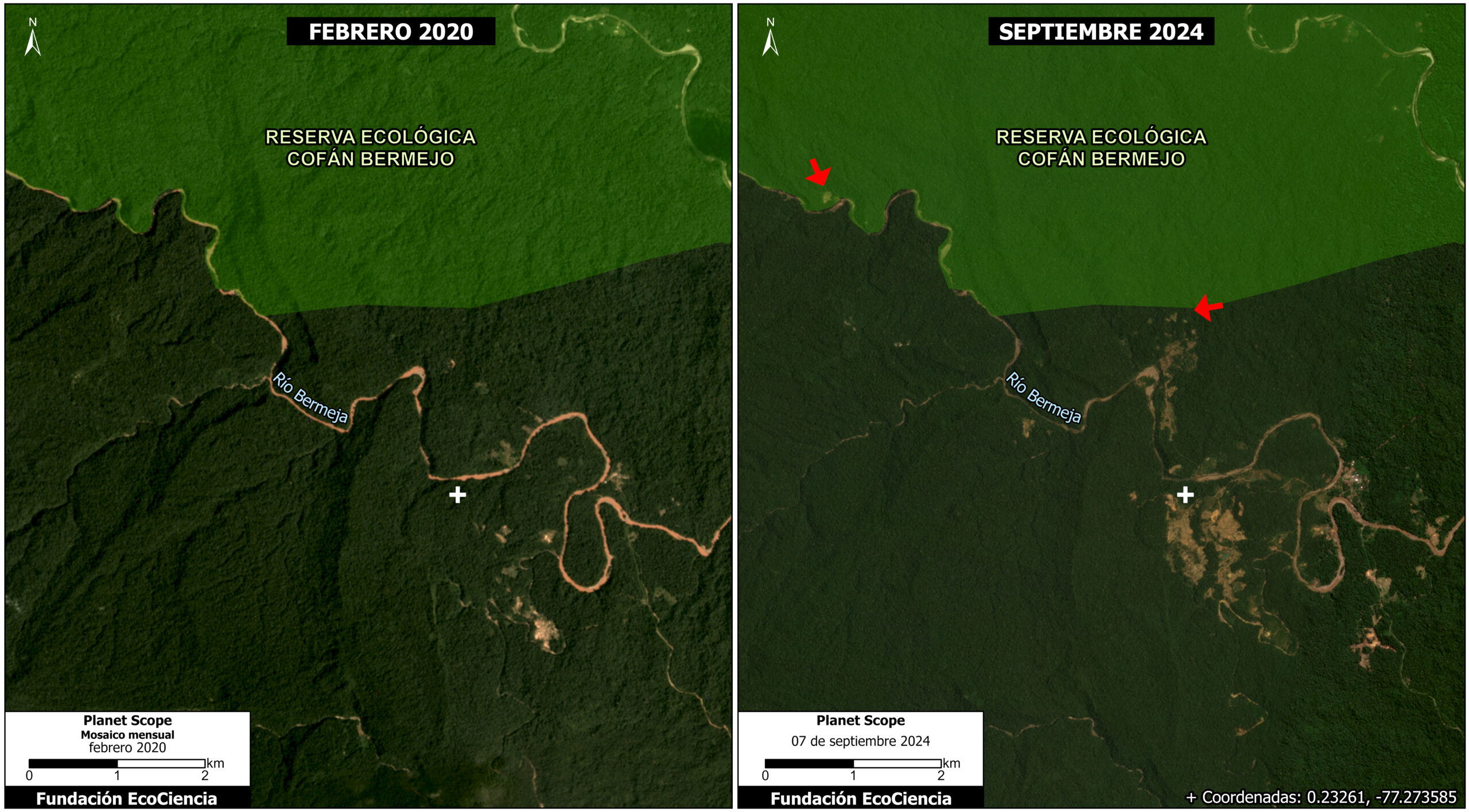

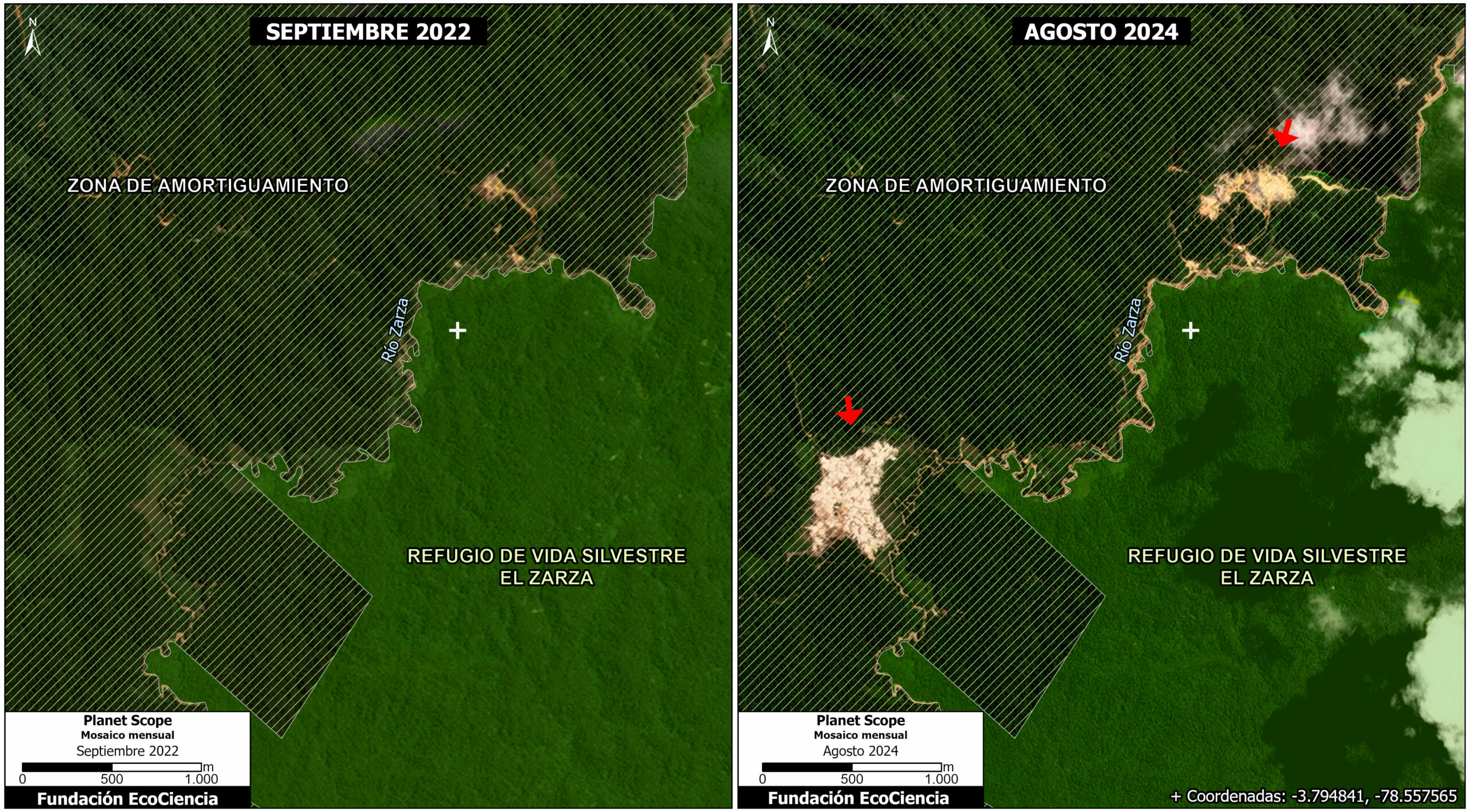

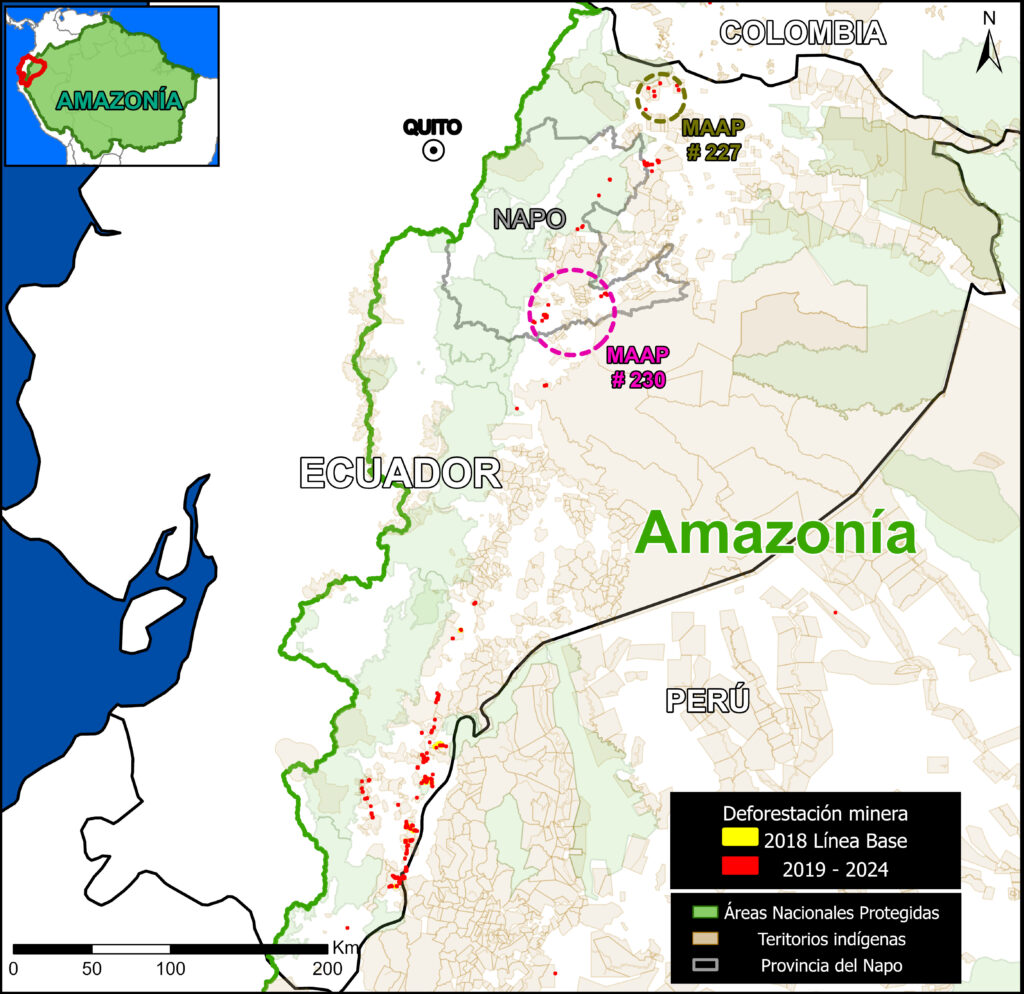

En el primer informe MAAP #227, se analizó la expansión minera en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, cerca de la frontera con Colombia.

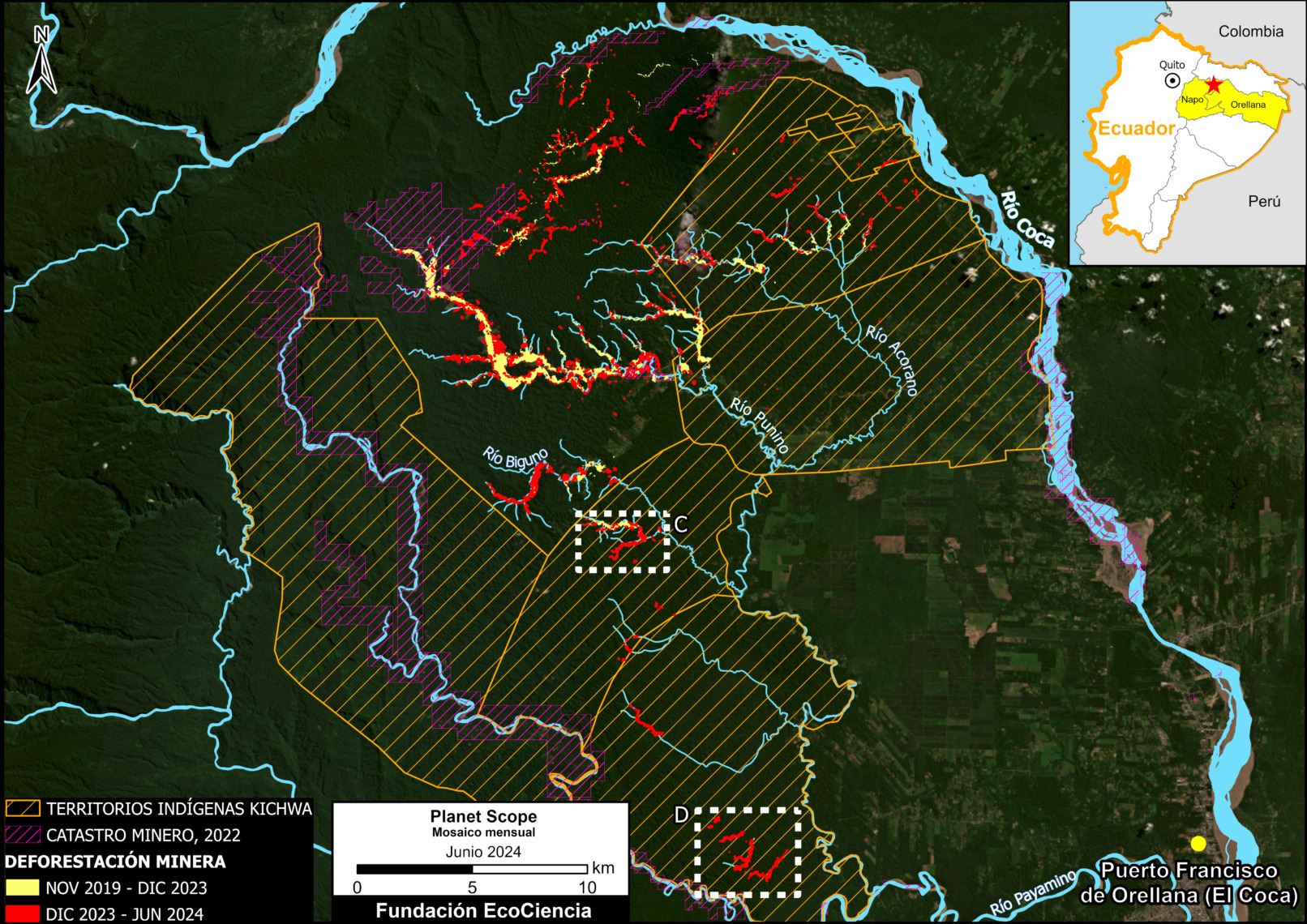

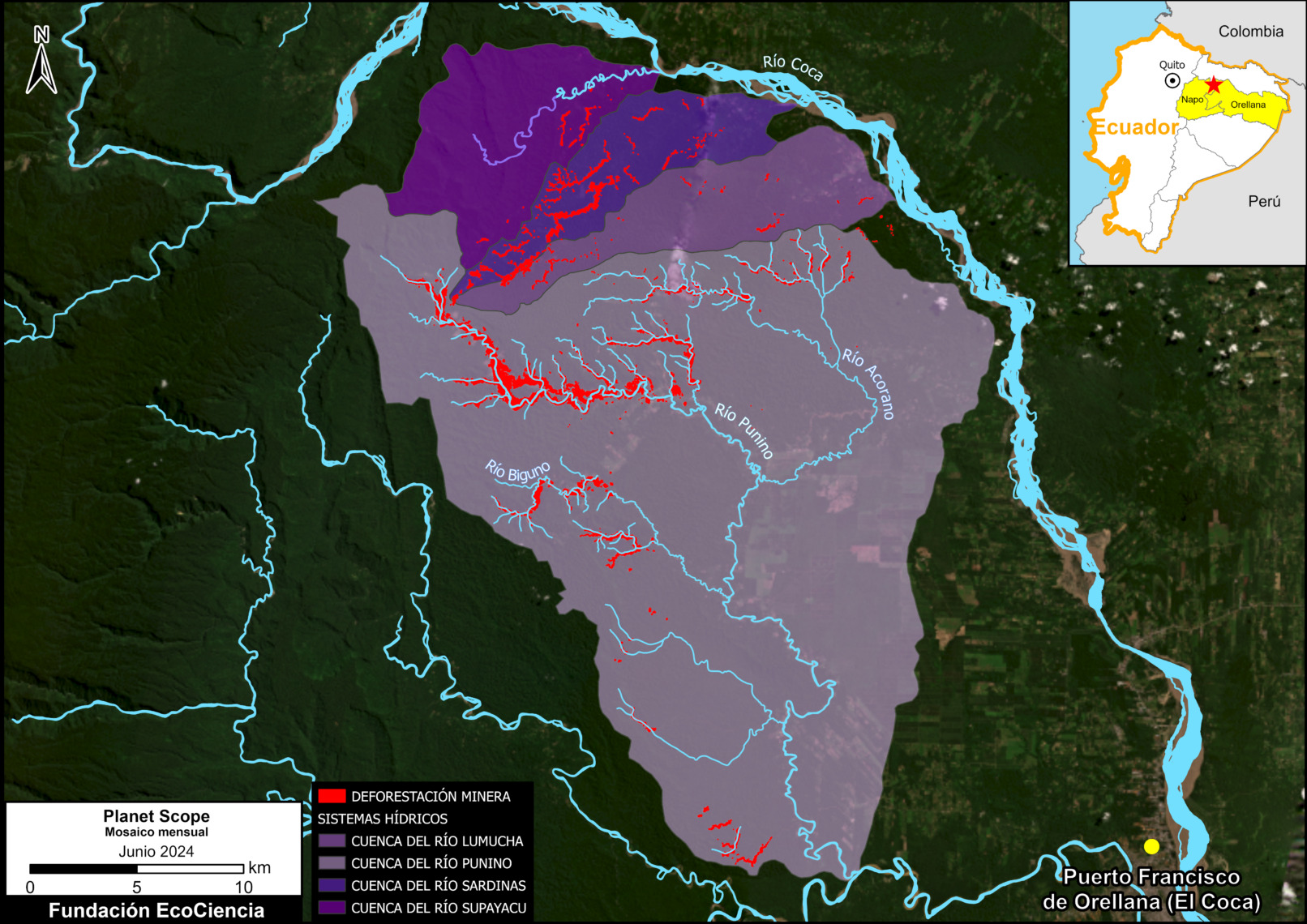

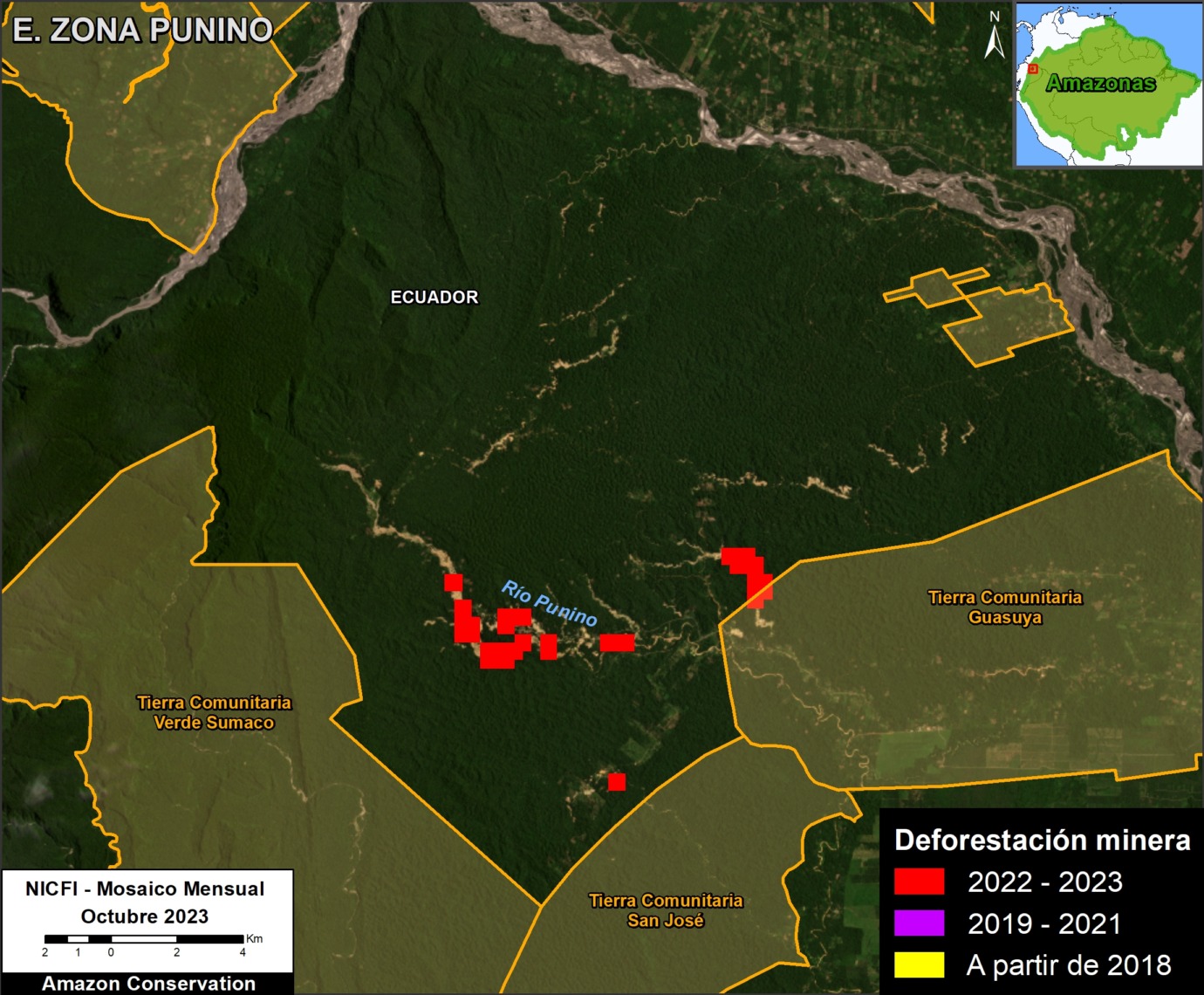

En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector centro, en la provincia de Napo, parte de uno de los principales sistemas hídricos del Ecuador.

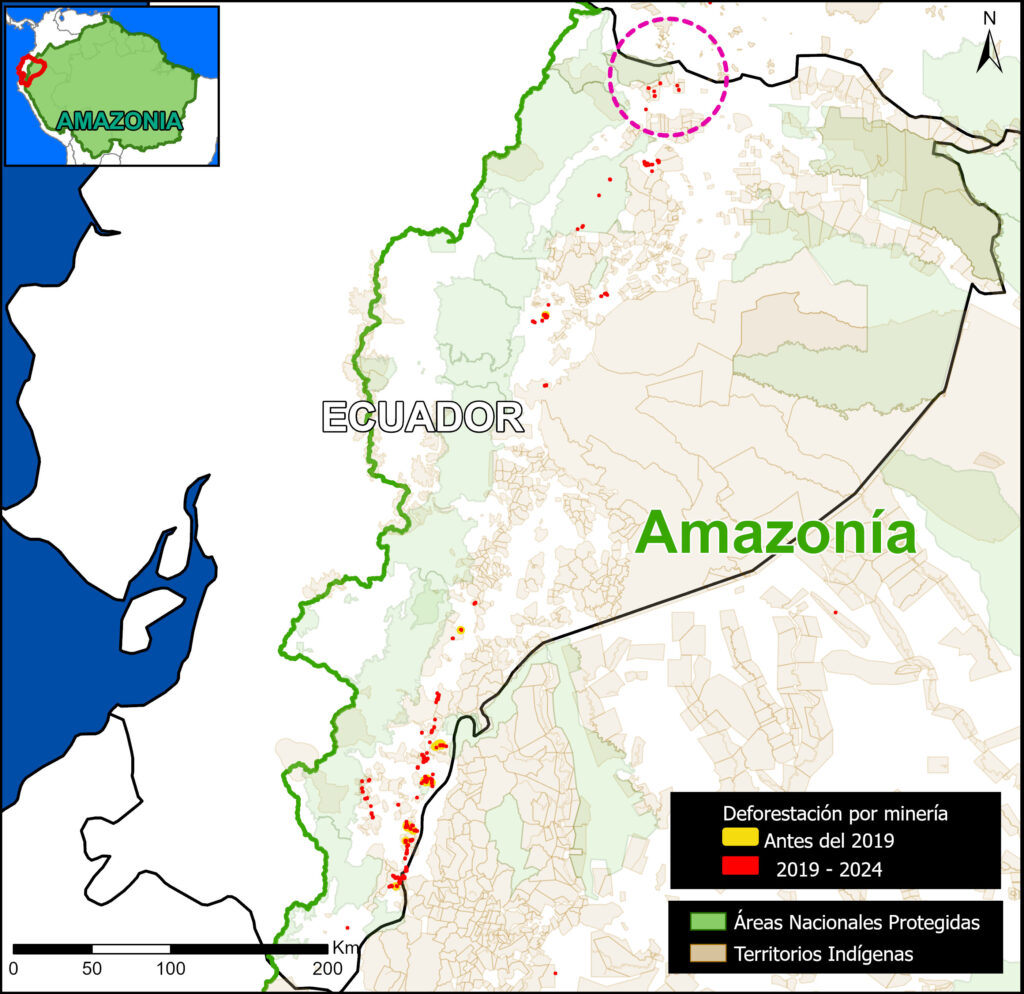

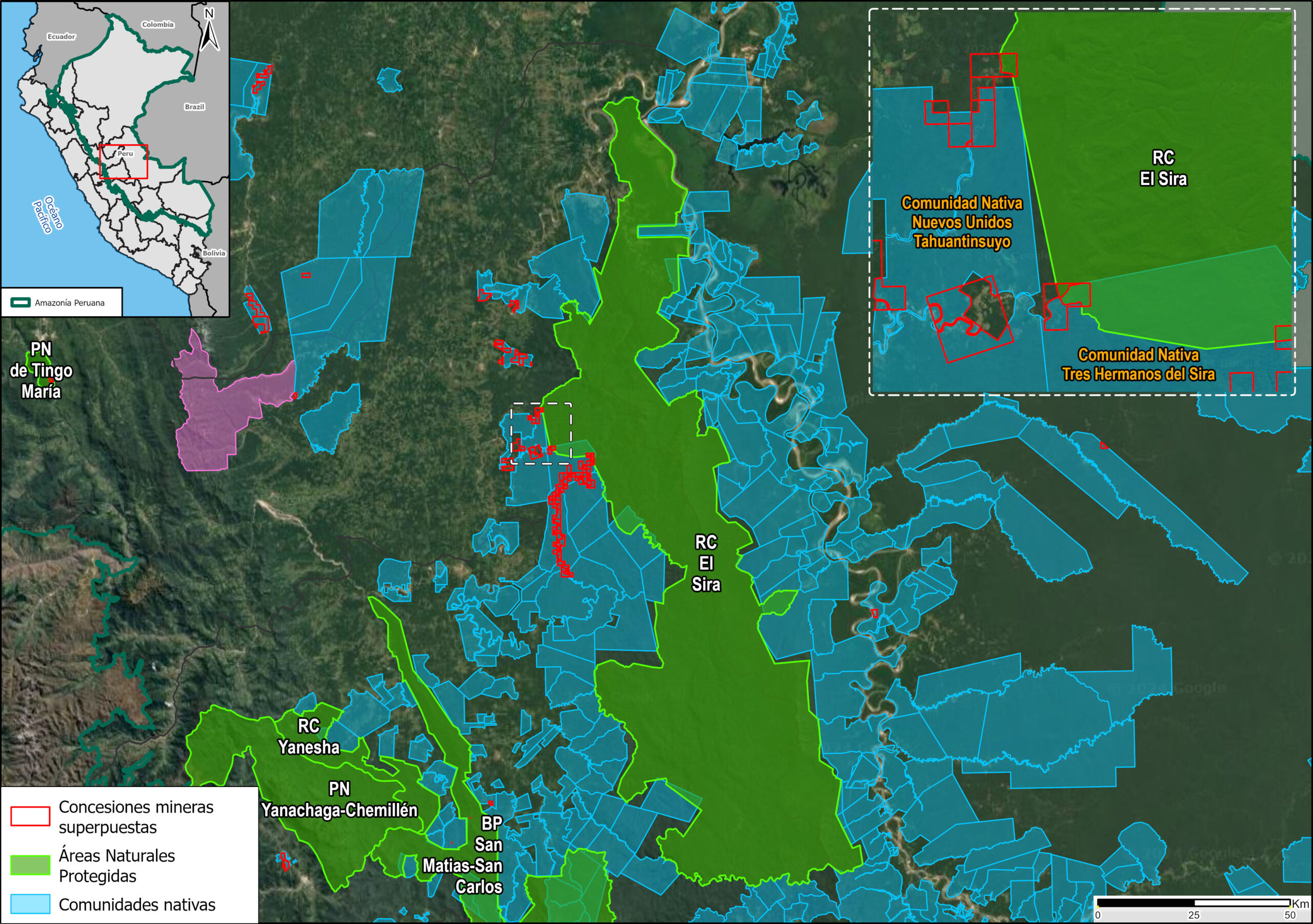

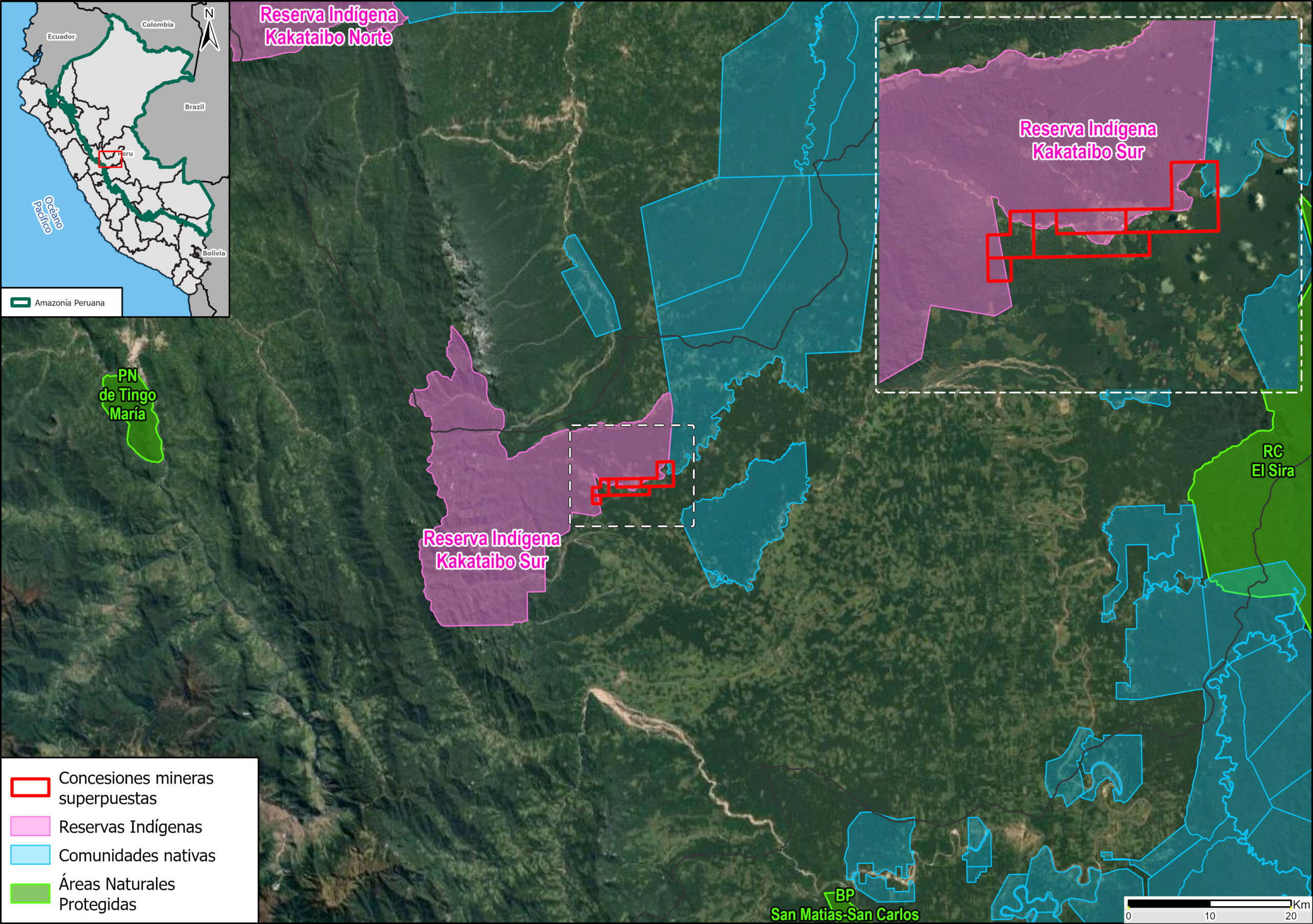

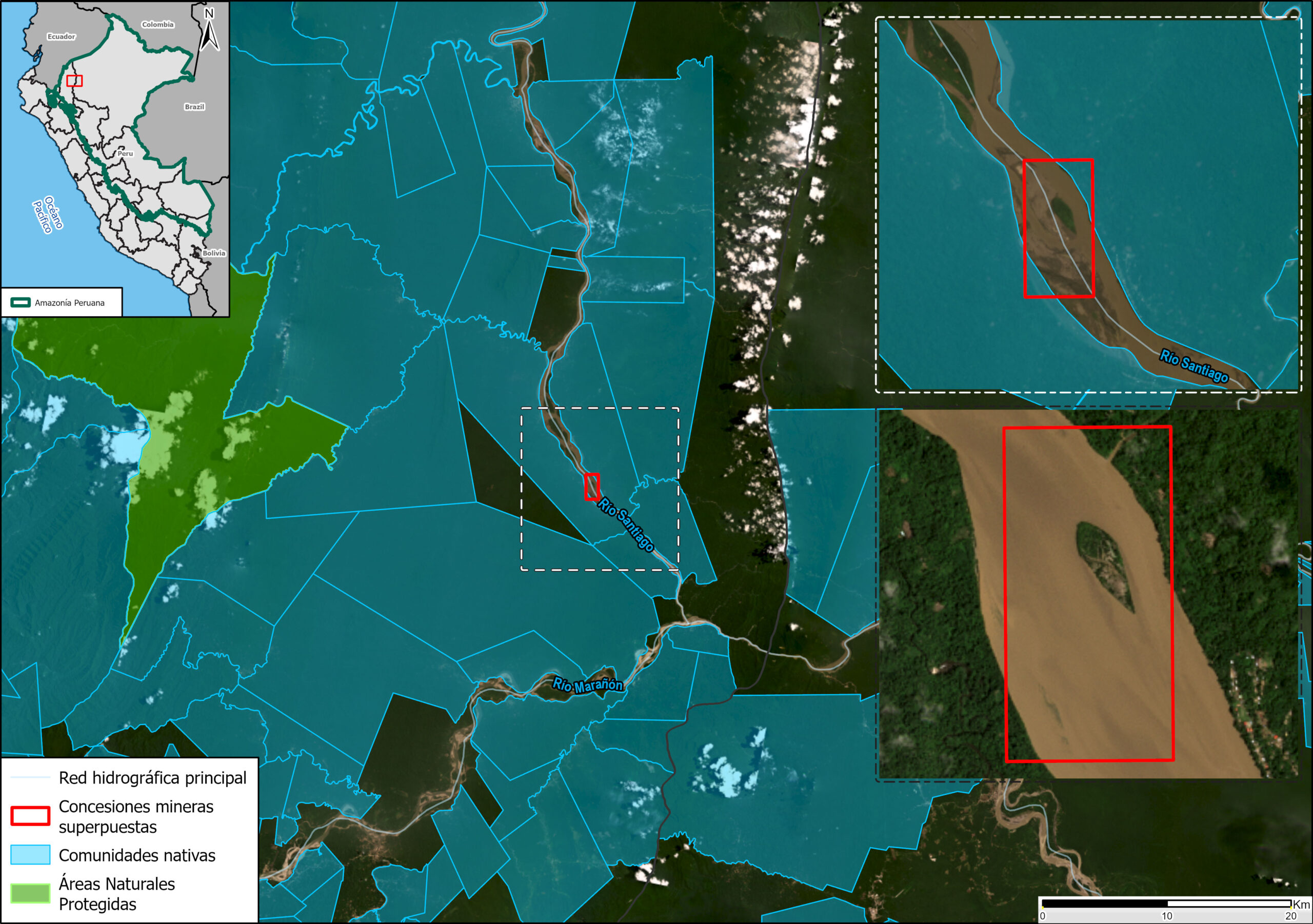

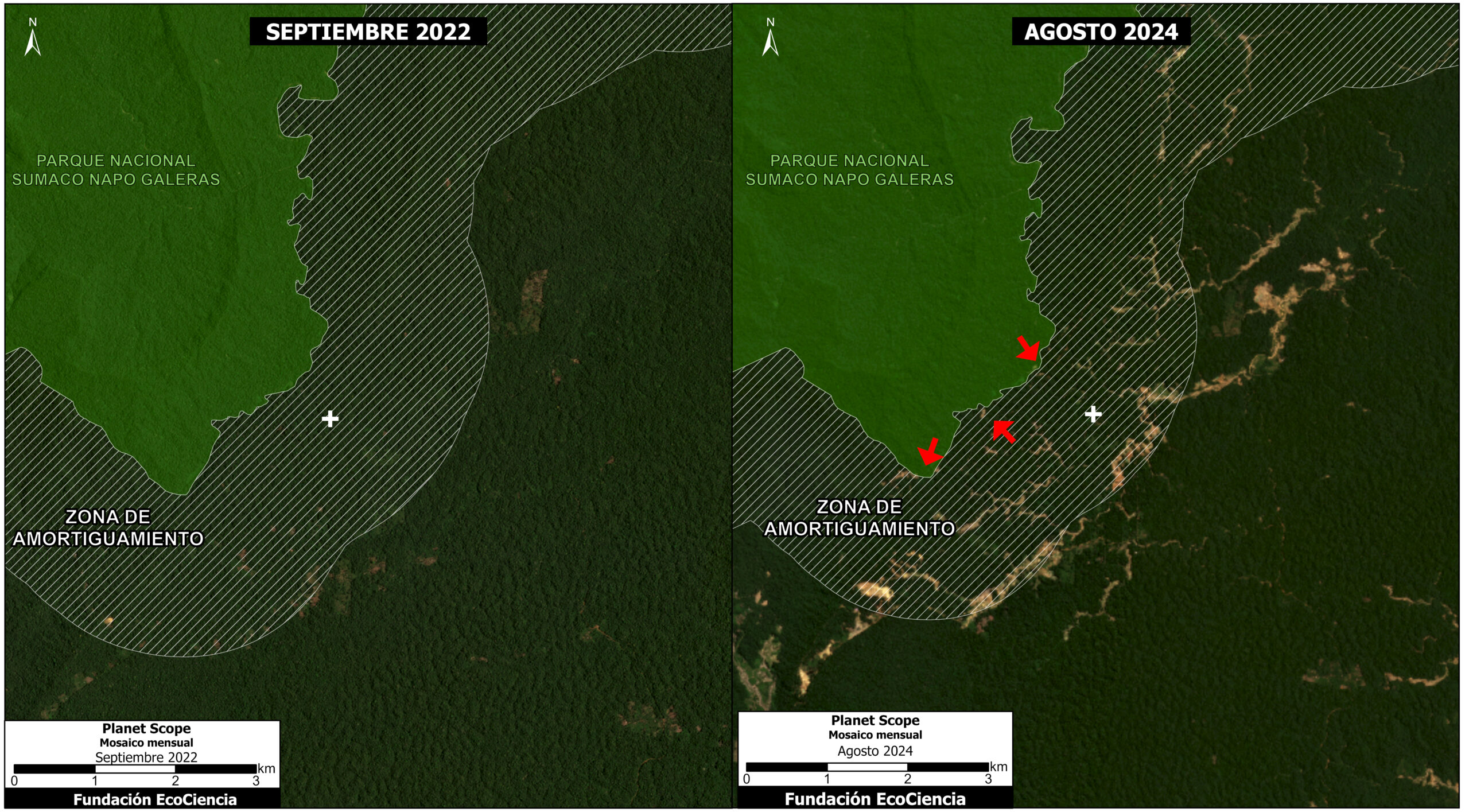

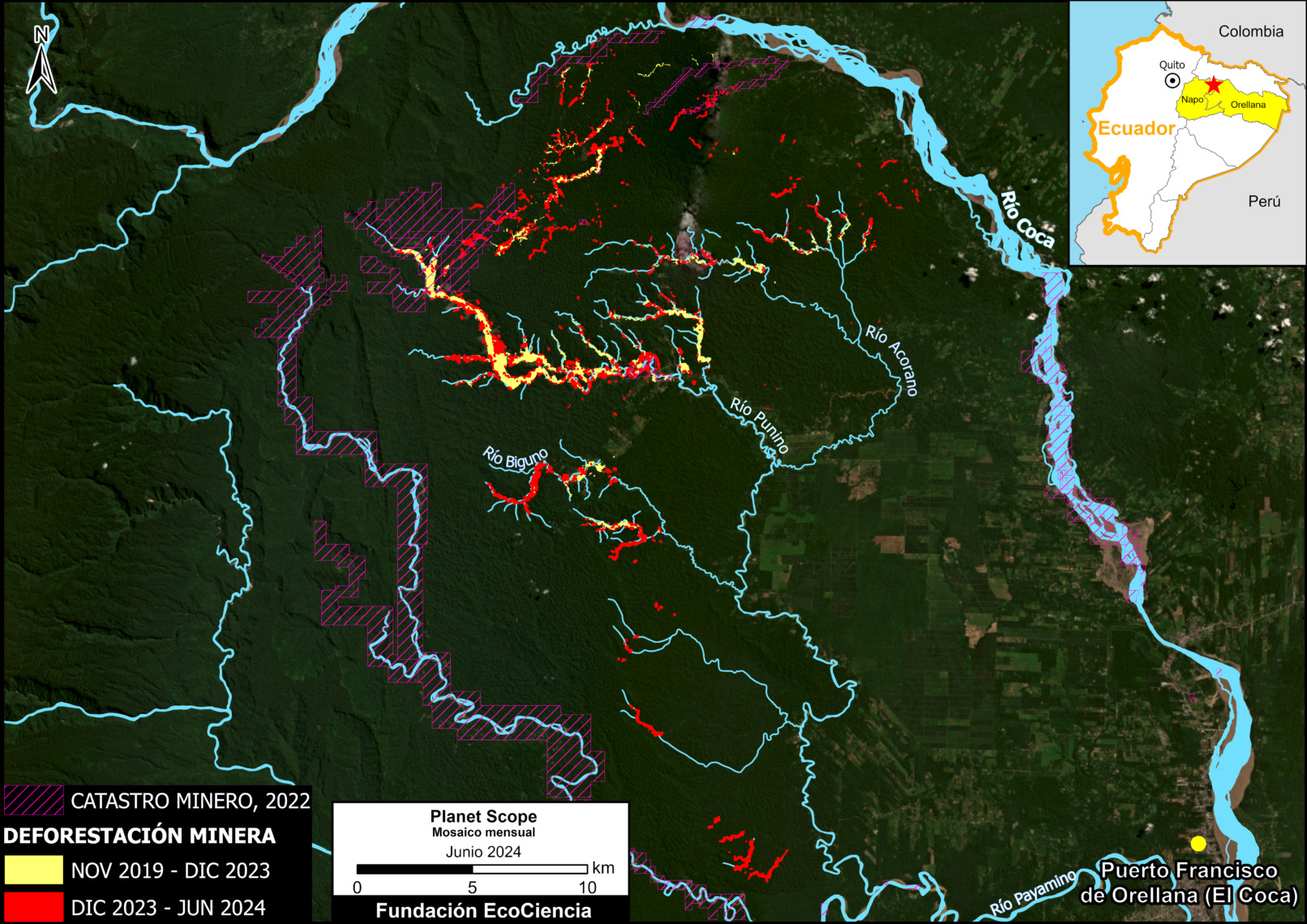

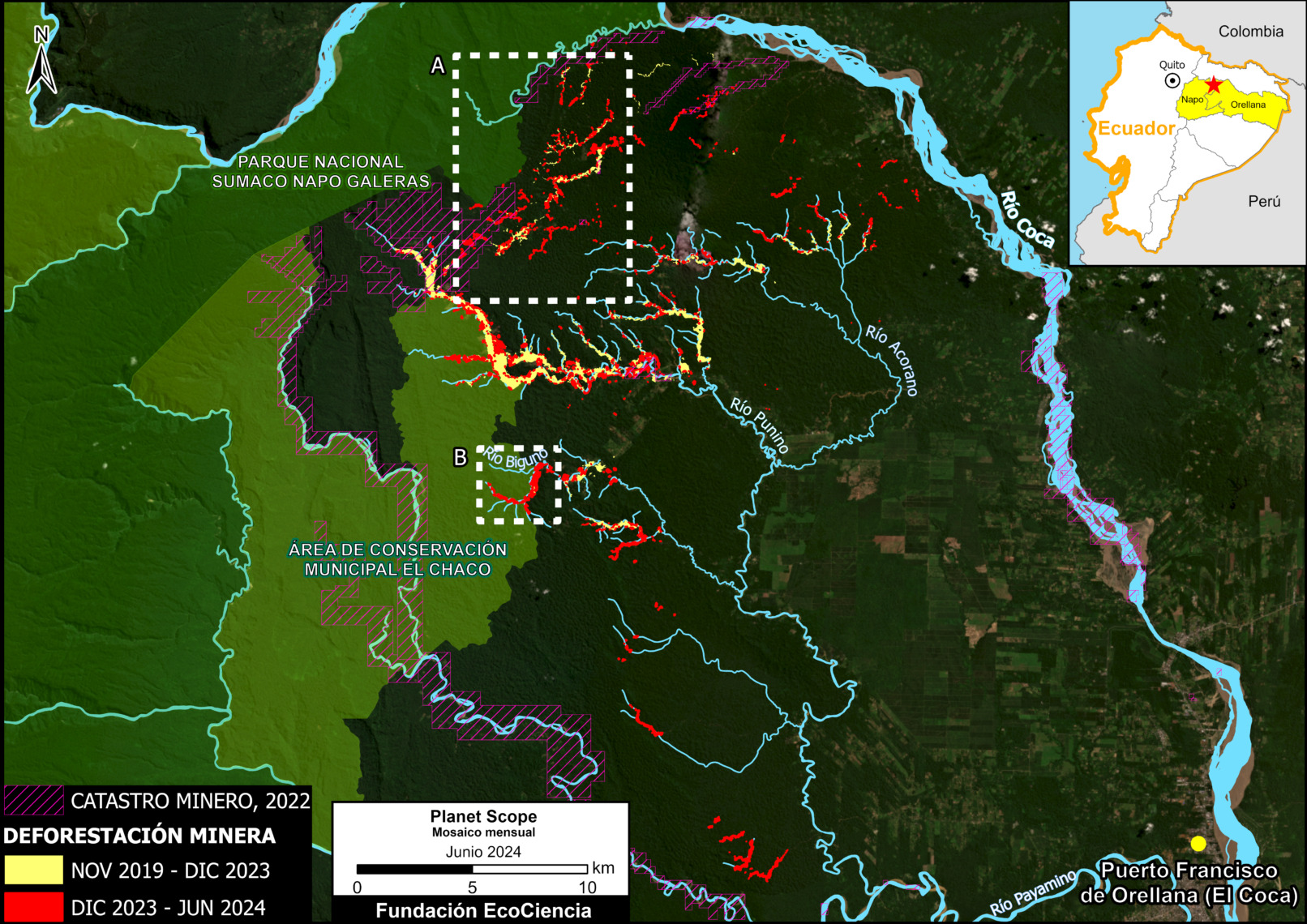

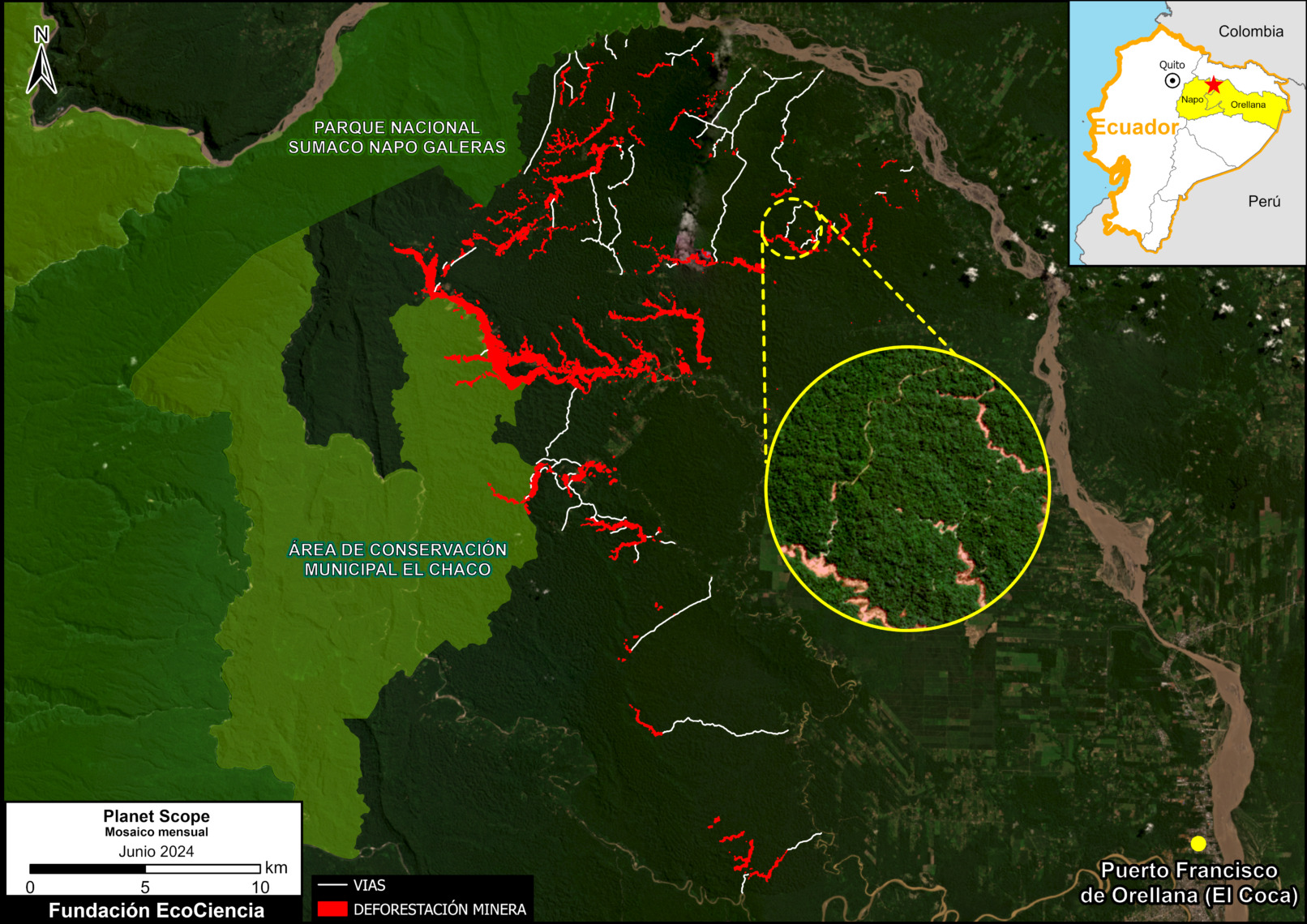

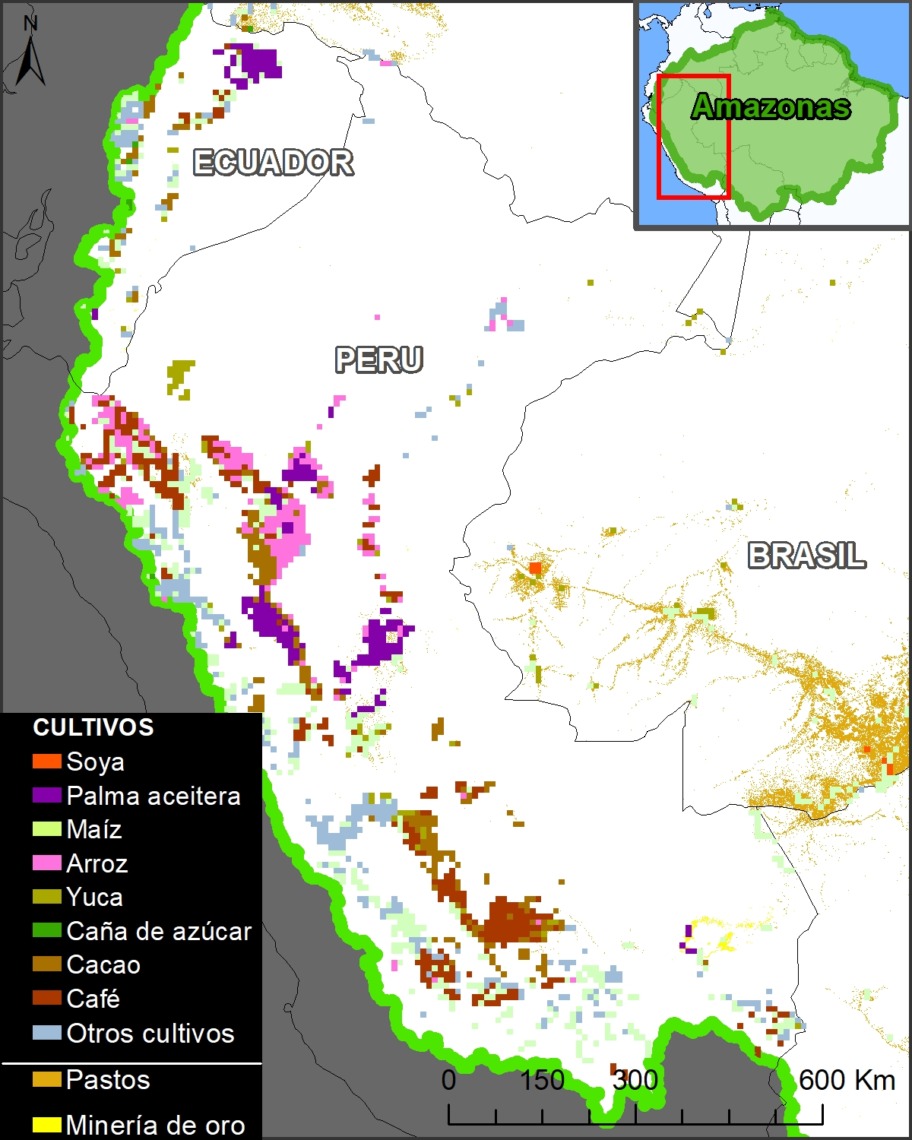

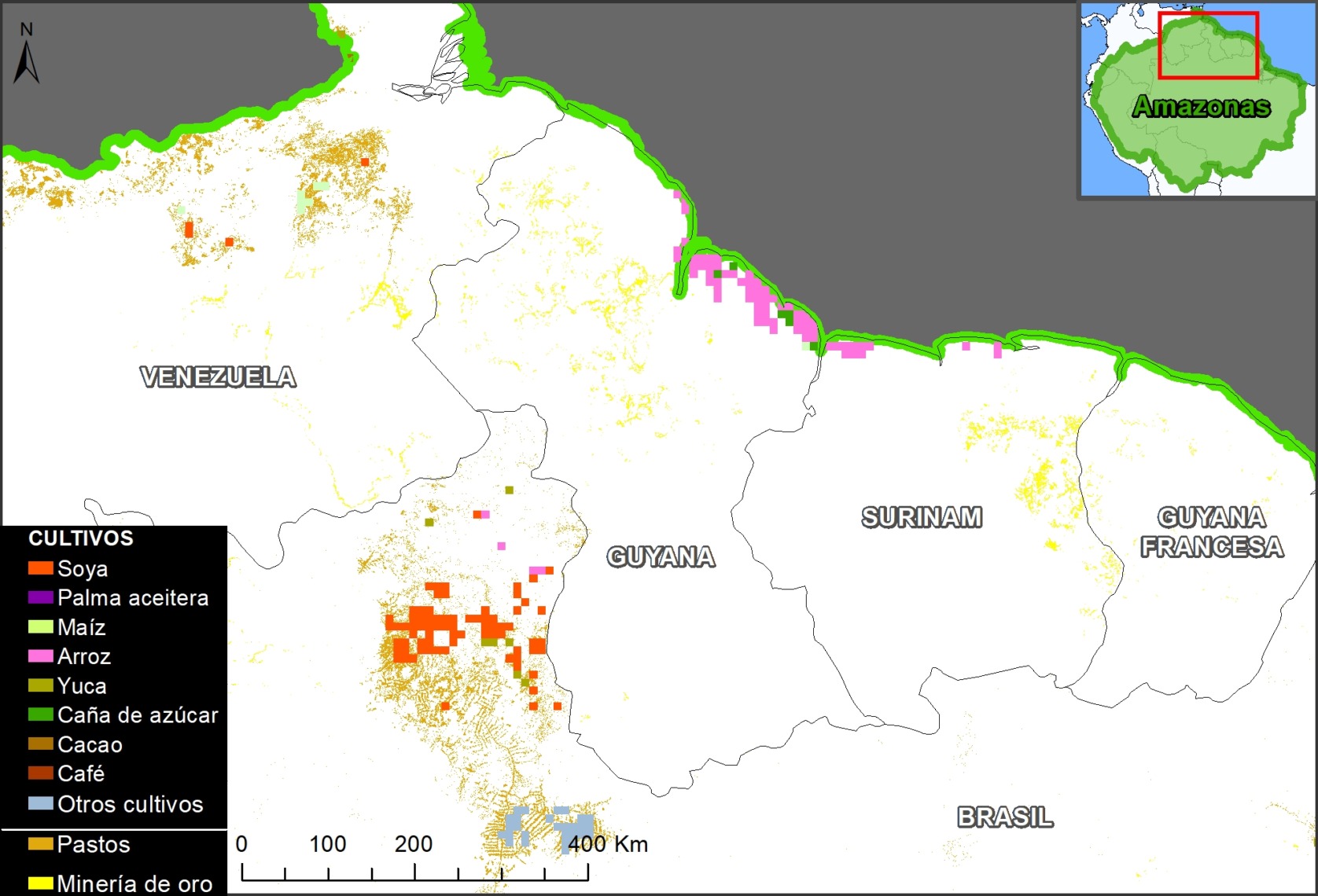

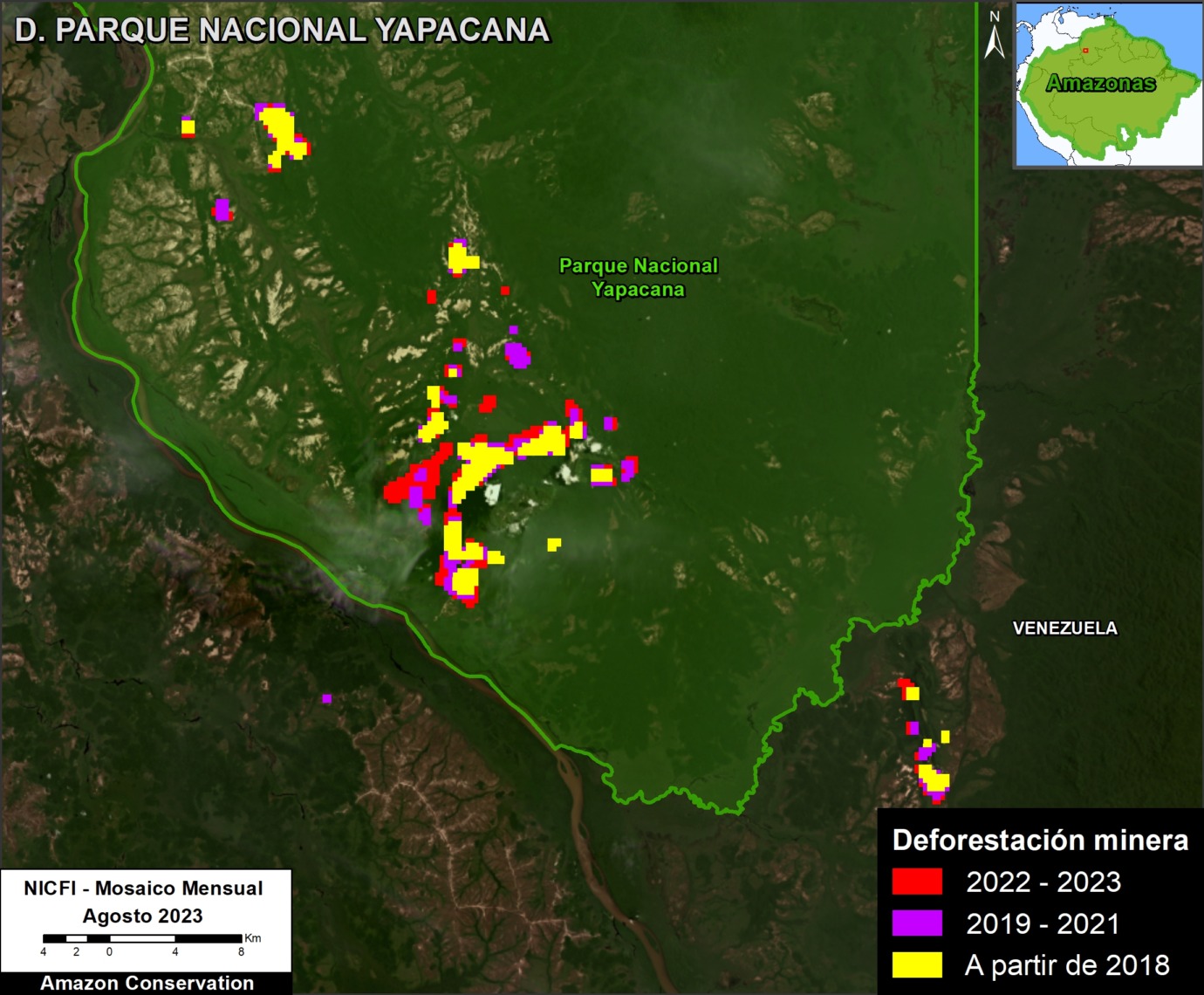

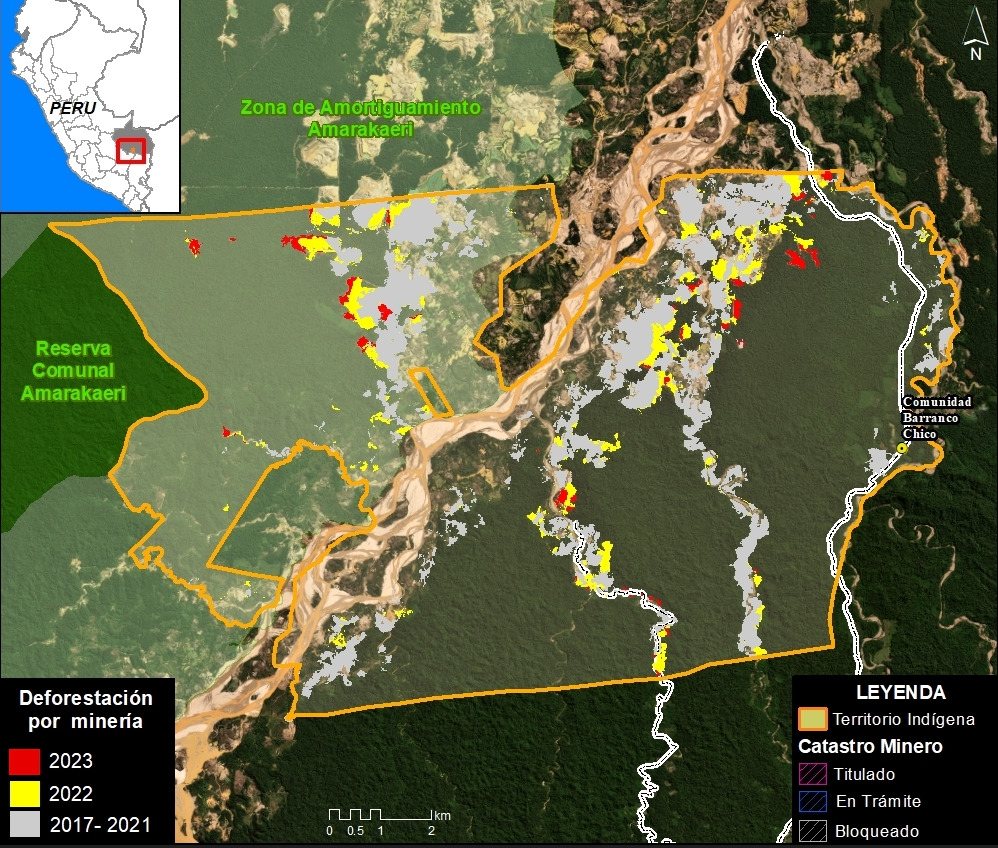

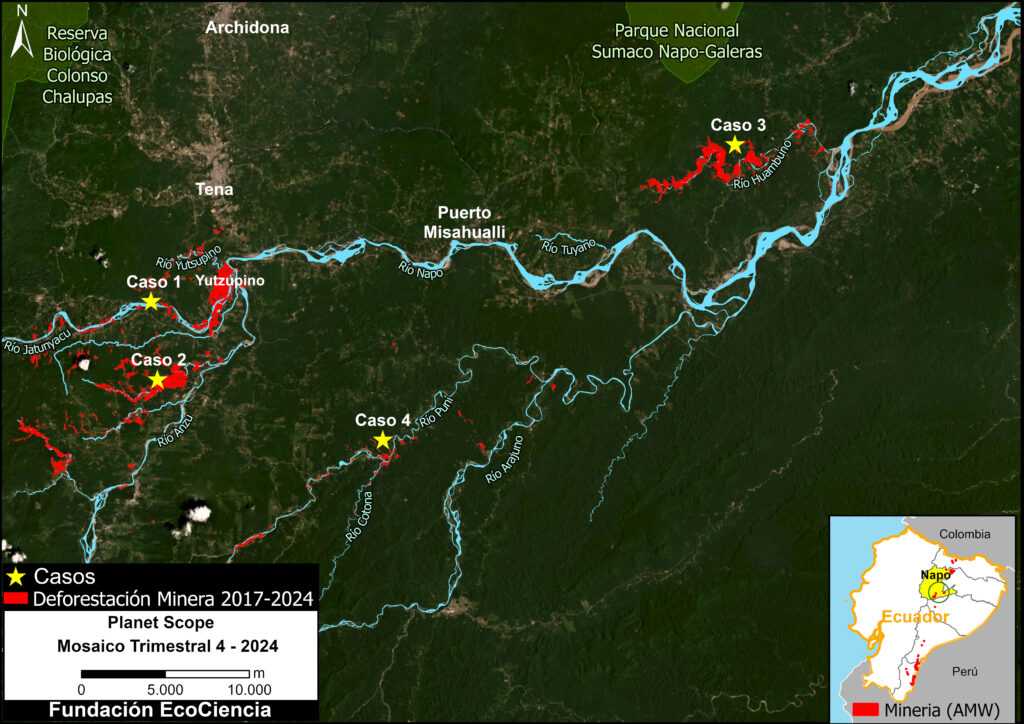

El Mapa Base 1 ilustra los datos más recientes de detección de minería de Amazon Mining Watch (AMW), destacando la deforestación por minería en el periodo (2019-2024) en rojo.

Se puede apreciar que en el sector de análisis (círculo morado) confluyen diversos territorios Indígenas y dos áreas protegidas: la Reserva Biológica Colonso Chalupas y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (Cordillera de Galeras).

Minería en la provincia de Napo

Napo, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, alberga valiosas cuencas hídricas andino-amazónicas de alta calidad, en cuanto a servicios ecosistémicos refiere, lo que la convierte en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, sus principales ríos se encuentran amenazados por la minería aurífera, cuyas consecuencias sociales y ecológicas son profundamente negativas.

En el reporte MAAP #151, alertamos sobre la rápida expansión de la minería aurífera en el sector de Yutzupino, a orillas del río Jatunyacu en la provincia de Napo. Este sector ha sido objeto de diversos operativos de control, como los 3 operativos llamados Manatí, y un informe técnico de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal presentado a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en el año 2022.

En los reportes MAAP #162 y MAAP #184 se amplió el área de análisis de deforestación por minería en la provincia de Napo, a los ríos Jatunyacu, Anzu y Huambuno.

En esta nueva actualización, se presentan datos más recientes que extienden el análisis hasta el año 2024, incorporando cuatro casos de estudio clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona- Arajuno (ver Mapa Base 2).

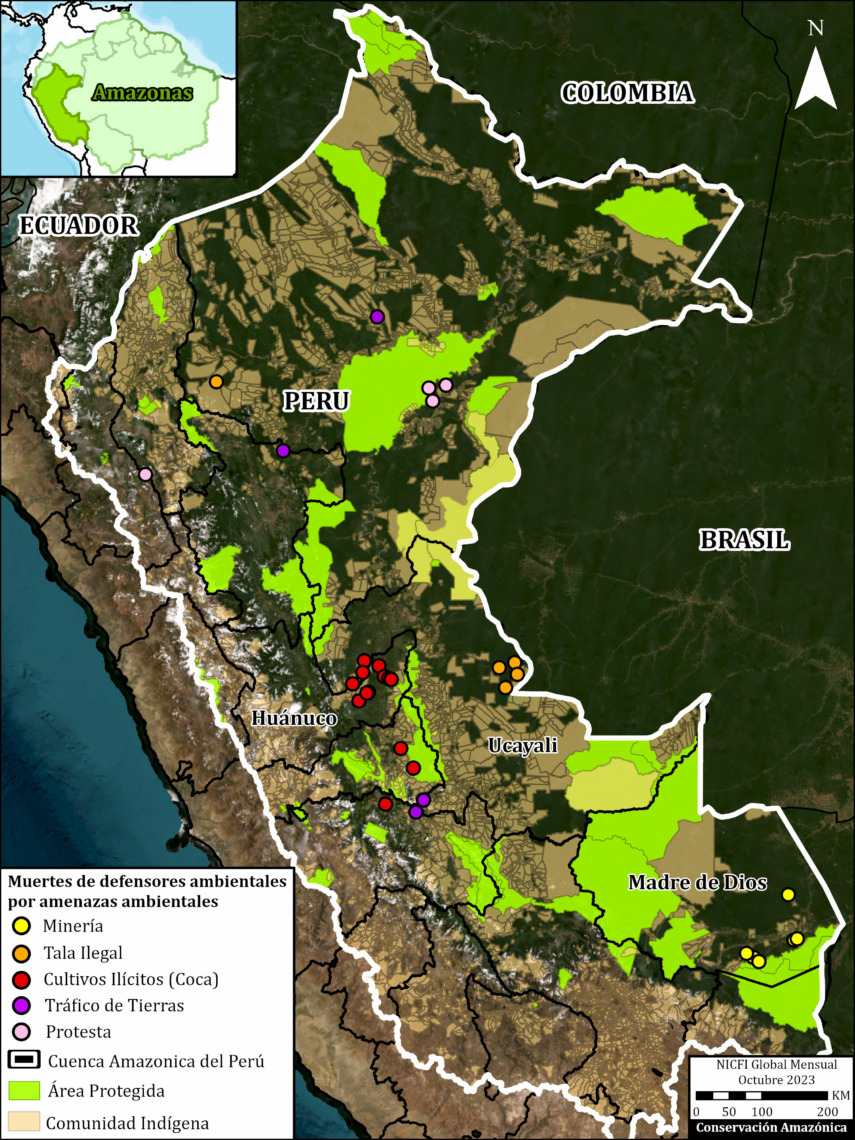

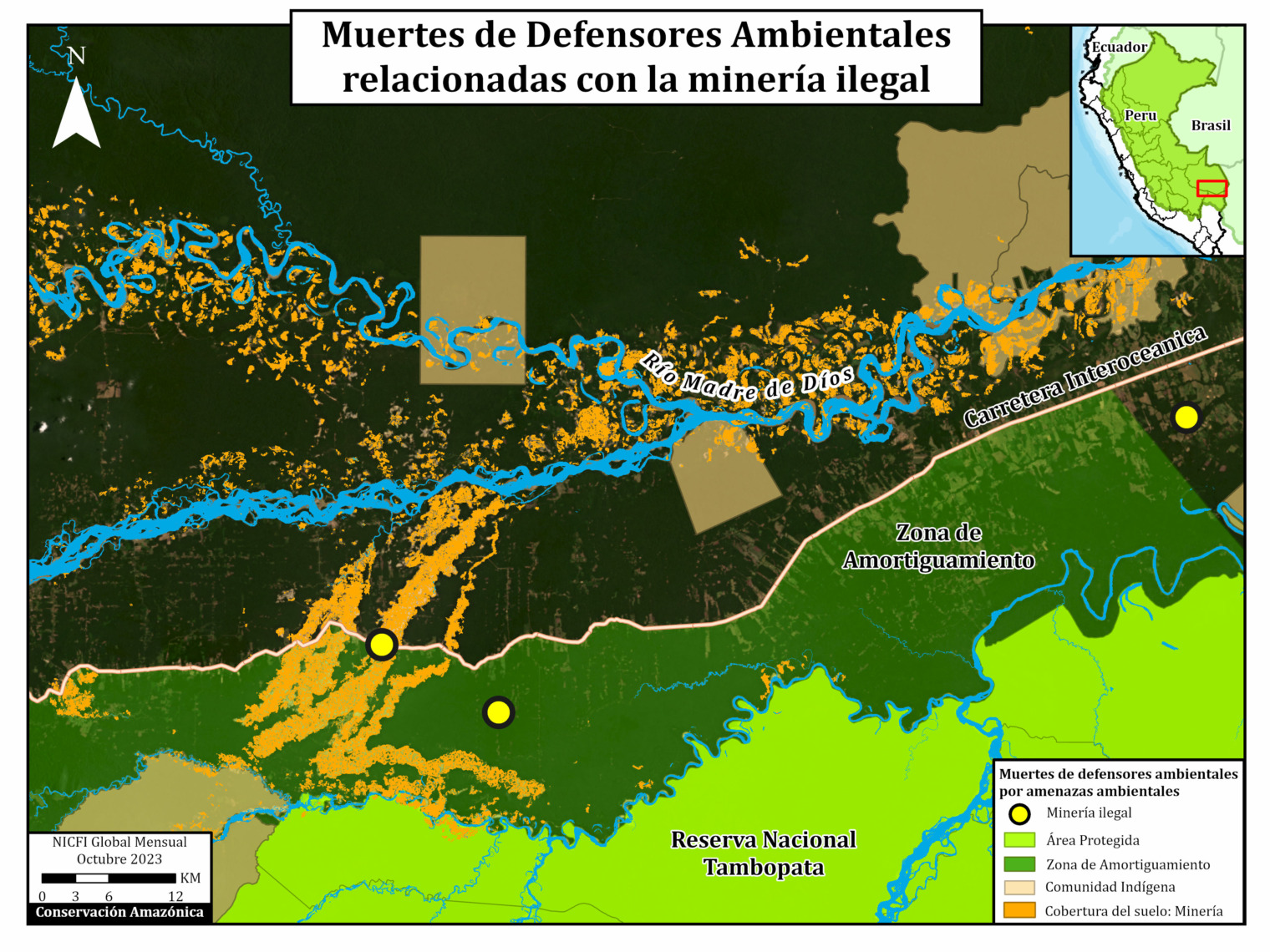

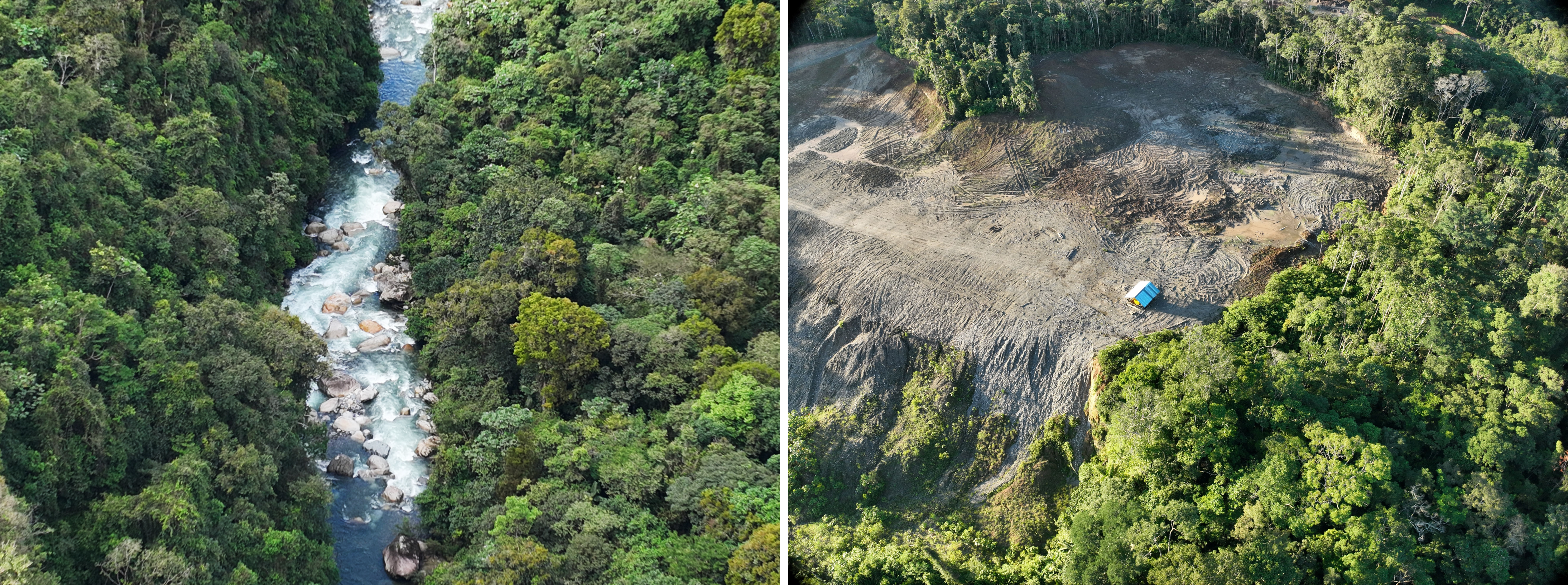

La actividad minera no solo implica peligros para el medio ambiente, como la destrucción de bosques, la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de ecosistemas (ver Imagen 1), sino que también provoca conflictos sociales y disputas con las comunidades locales, quienes dependen de la tierra y los recursos naturales para su sustento y calidad de vida. La apreciación del oro en el mercado internacional supone un reto para la implementación de alternativas económicas sustentables como el ecoturismo. Sin embargo, la importancia ecológica y cultural de estos ecosistemas acuáticos han generado propuestas acertadas de conservación, como detallamos en el reporte MAAP #202.

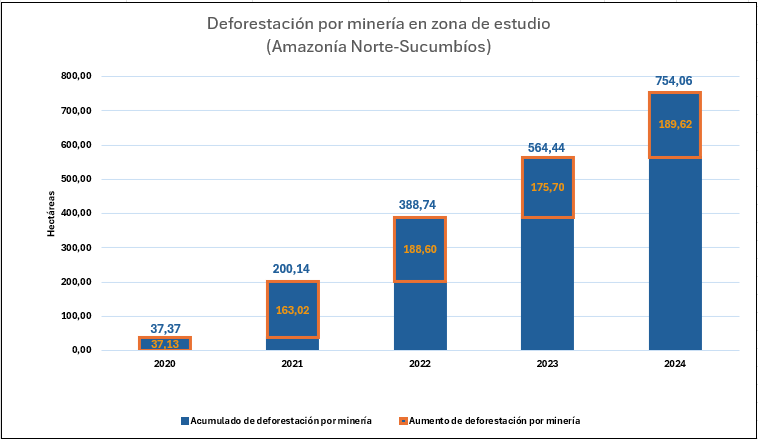

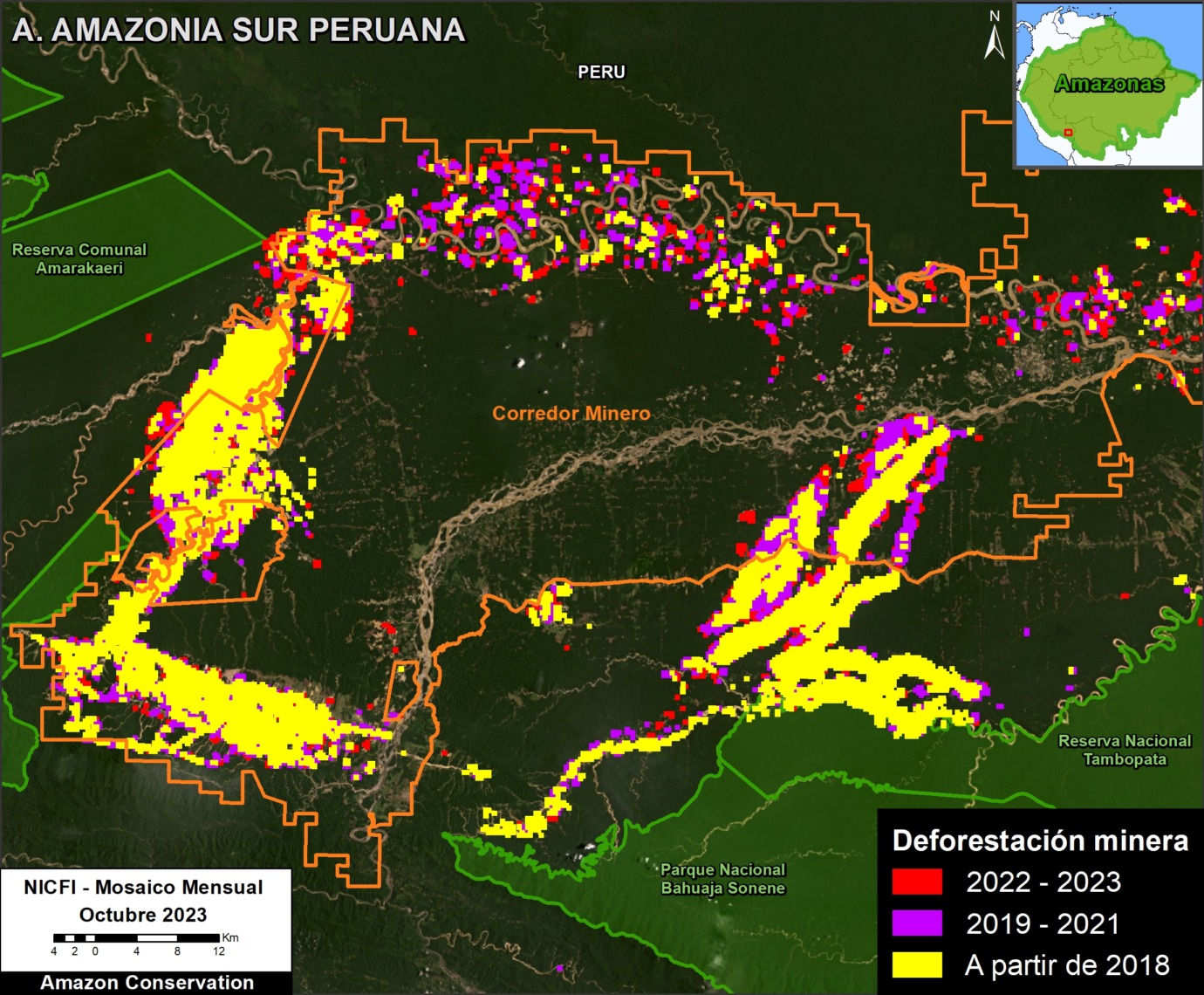

Dinámica de la deforestación por minería

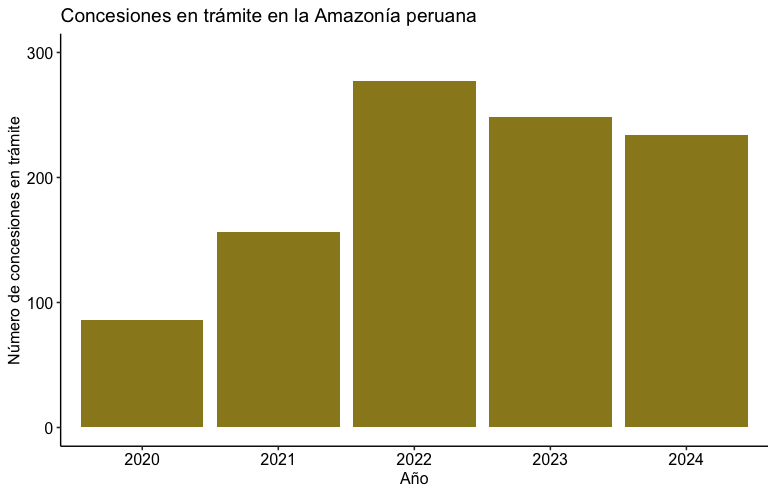

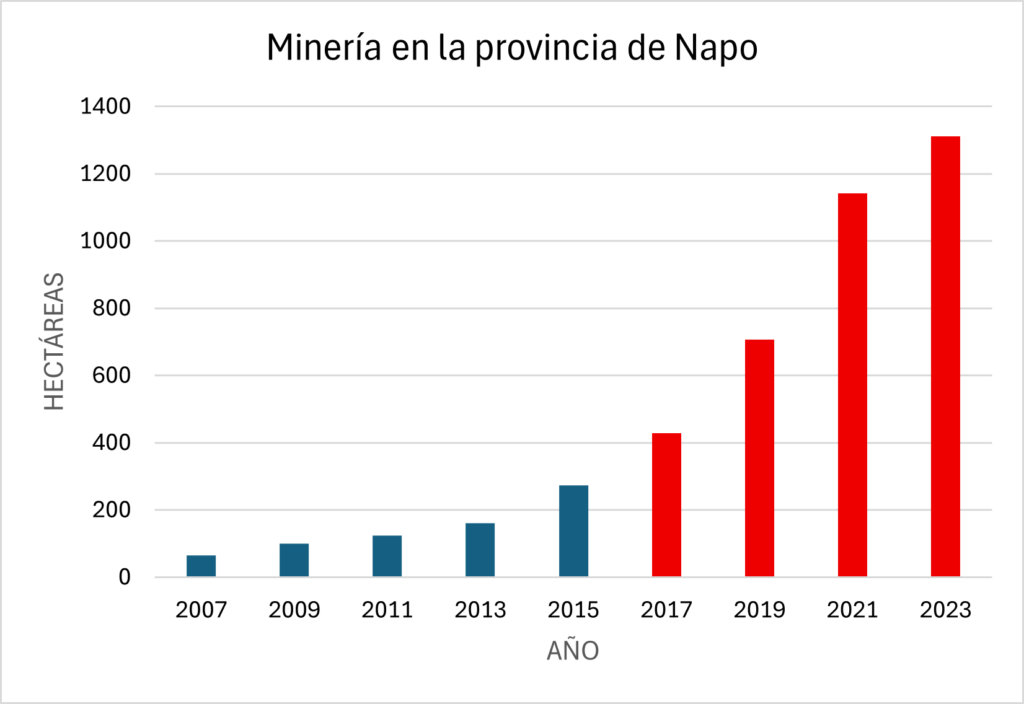

Se presenta a continuación un gráfico con datos de periodicidad bianual, en el cual se analiza el crecimiento de la superficie minera en la provincia de Napo desde el año 2007 hasta el 2023.

Durante este periodo, la superficie total vinculada a la minería supera las 1.300 hectáreas.

El análisis revela una tendencia de crecimiento sostenido en la actividad minera a lo largo del tiempo, con un incremento particularmente notable a partir del año 2017 (ver Gráfico 1).

Casos de estudio

En esta actualización se seleccionaron 4 casos de estudio en los cuales se analiza la dinámica con la que la superficie minera se ha extendido en el periodo 2017-2024 dentro de la provincia (ver Mapa Base 2).

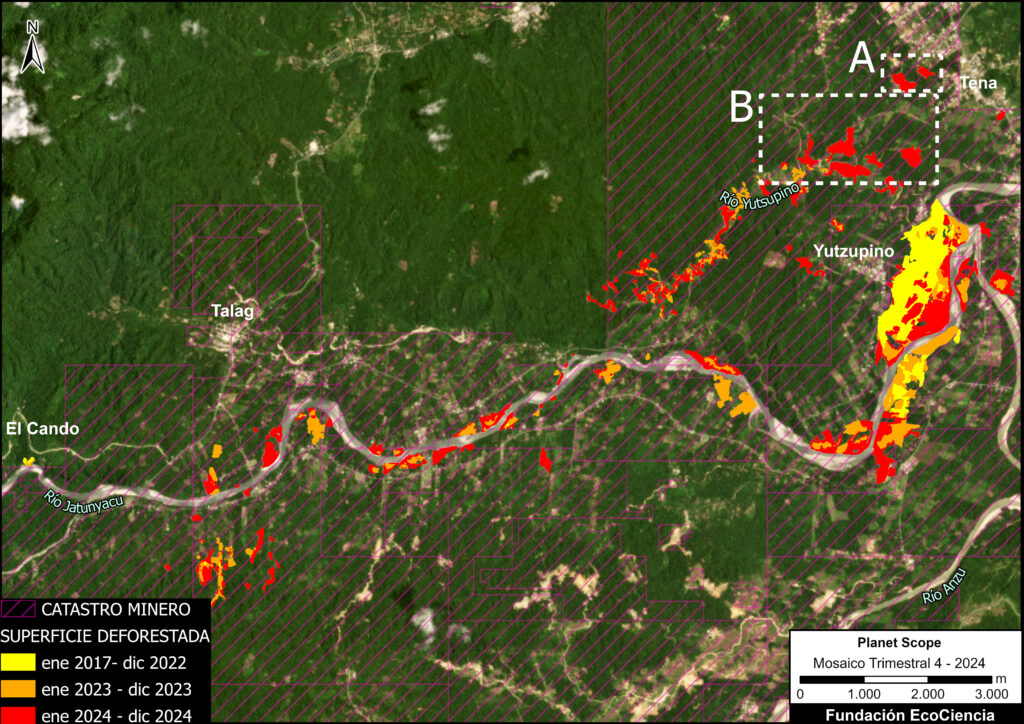

Caso 1: Río Jatunyacu

Este caso se extiende a orillas del río Jatunyacu desde la localidad de El Cando al oeste hasta su confluencia con el río Anzu en el sector de Yutzupino. Asimismo, se incluye el río Yutsupino, afluente del Jatunyacu, y varios sectores ubicados en los márgenes del límite urbano al sur de la ciudad de Tena. Esto tiene una importante connotación, ya que evidencia que las actividades mineras no se desarrollan únicamente en zonas remotas, sino que también están avanzando hacia áreas altamente pobladas.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron 126 hectáreas afectadas. Durante 2023 (enero-diciembre), la superficie impactada aumentó en 162 hectáreas, y en 2024 (enero-diciembre) se registró un nuevo incremento de 214 hectáreas. En total, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024, la superficie afectada por minería suma 502 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 703 canchas de fútbol profesional.

Además, se constató que una parte de la actividad minera se lleva a cabo fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, es decir, en áreas que no cuentan con los permisos correspondientes para dicha actividad. Estas áreas suman 6.62 hectáreas, lo que representa apenas el 0.01 % del total identificado, pero que resulta relevante por su carácter de no autorizado.

La mayoría de las actividades mineras se encuentra dentro de concesiones registradas en el catastro minero. Sin embargo, por un lado, pocas concesiones cuentan con los permisos adicionales que se requieren para realizar actividades mineras. Por otro lado, algunas de estas concesiones autorizadas, aunque han tramitado y recibido los permisos adicionales, han sido suspendidas debido a incumplimientos del plan de manejo ambiental y violaciones a la licencia ambiental vigente.

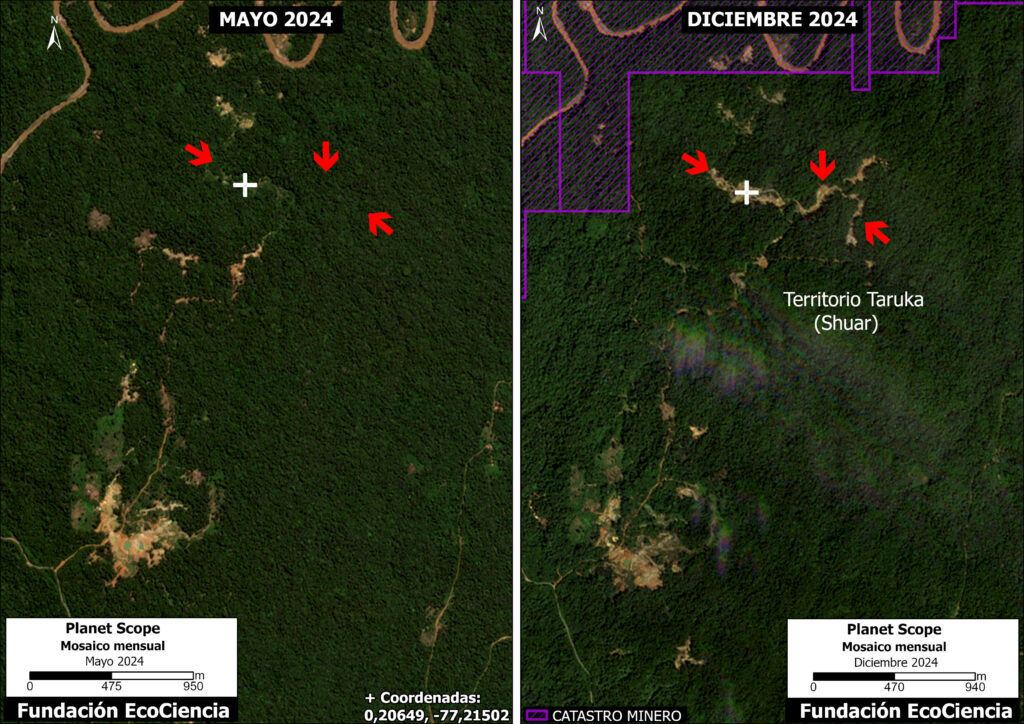

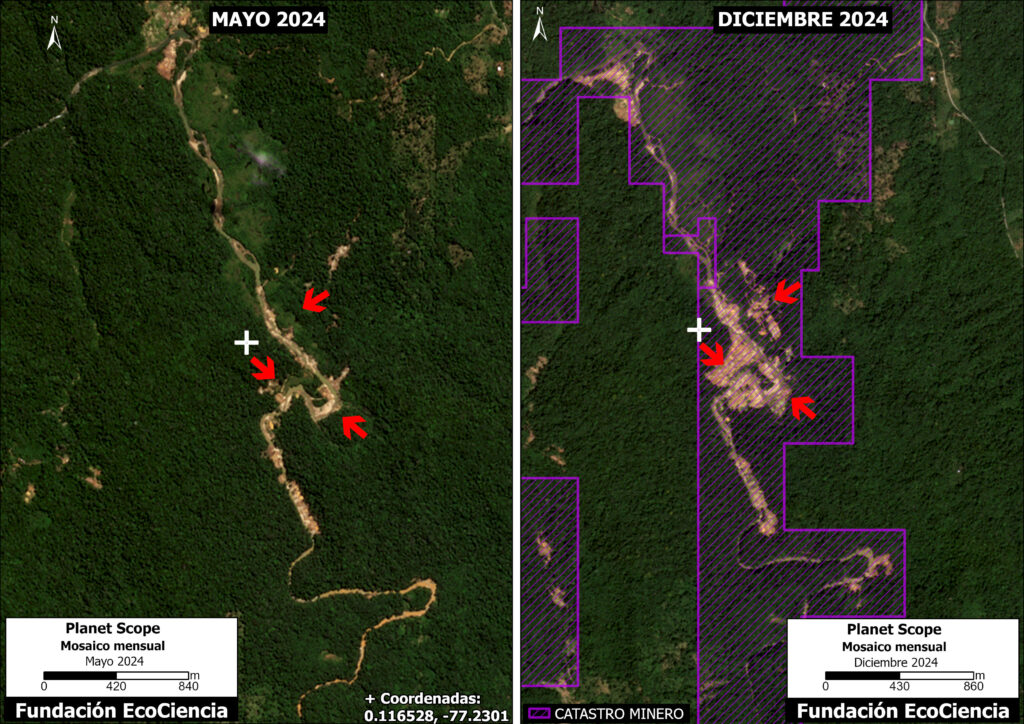

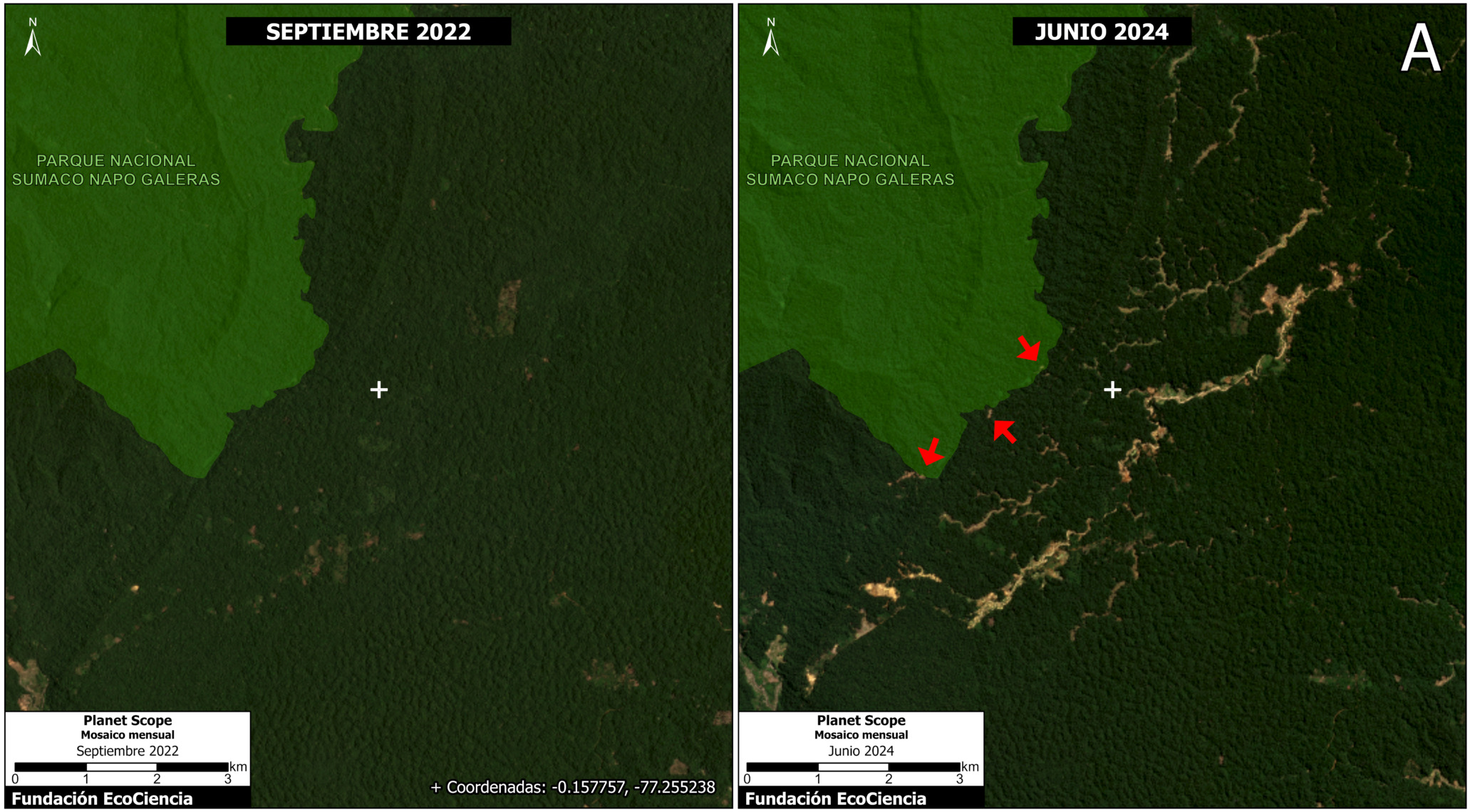

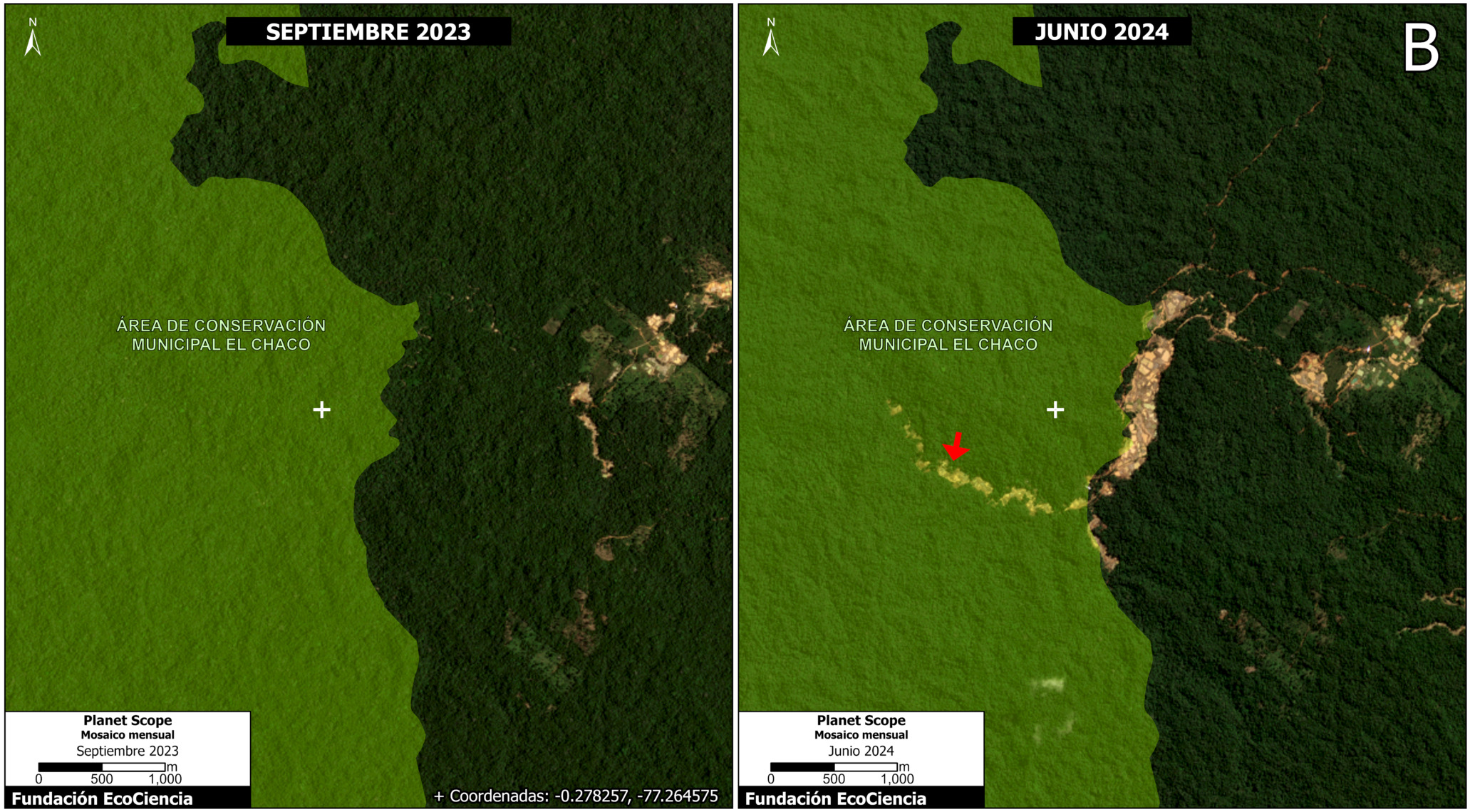

Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se han enmarcado 2 áreas denominadas A y B (ver Caso 1), para realizar un análisis específico de cada una.

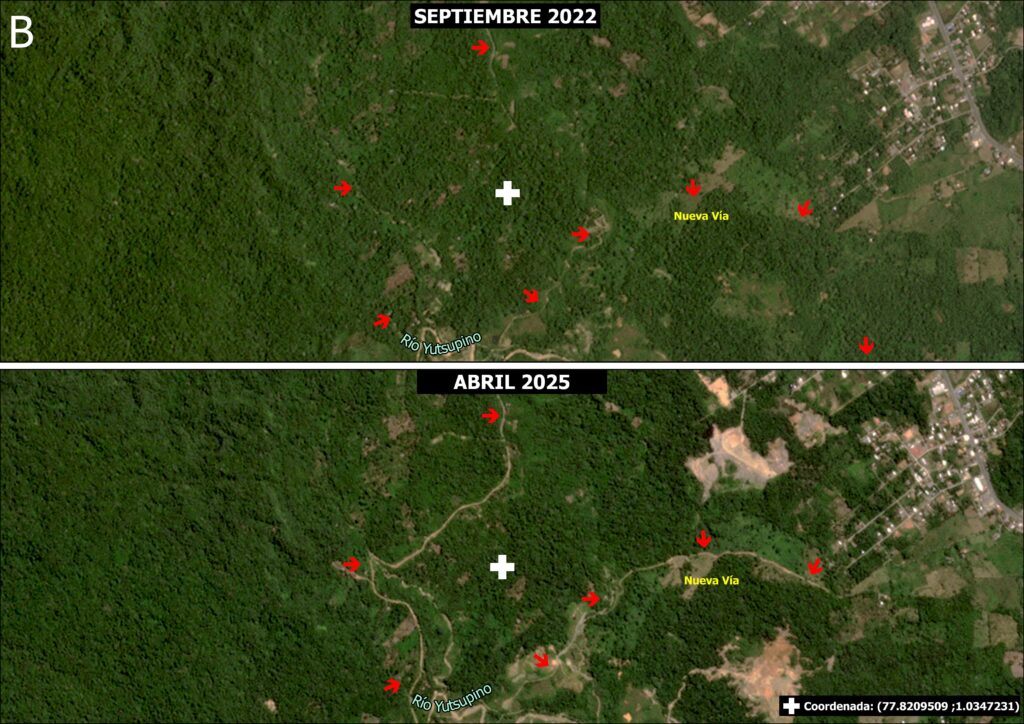

Para el caso del área A, se puede observar en el Panel 1, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2022 (panel superior izquierdo) y abril 2025 (panel superior derecho).

Además, con el uso de fotografías tomadas por dron, en junio 2025, se analizó con mayor detalle el área de actividad minera que se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad del Tena, así como detalles de las piscinas, la remoción de la cobertura vegetal, el suelo erosionado, entre otros efectos producidos por la actividad minera.

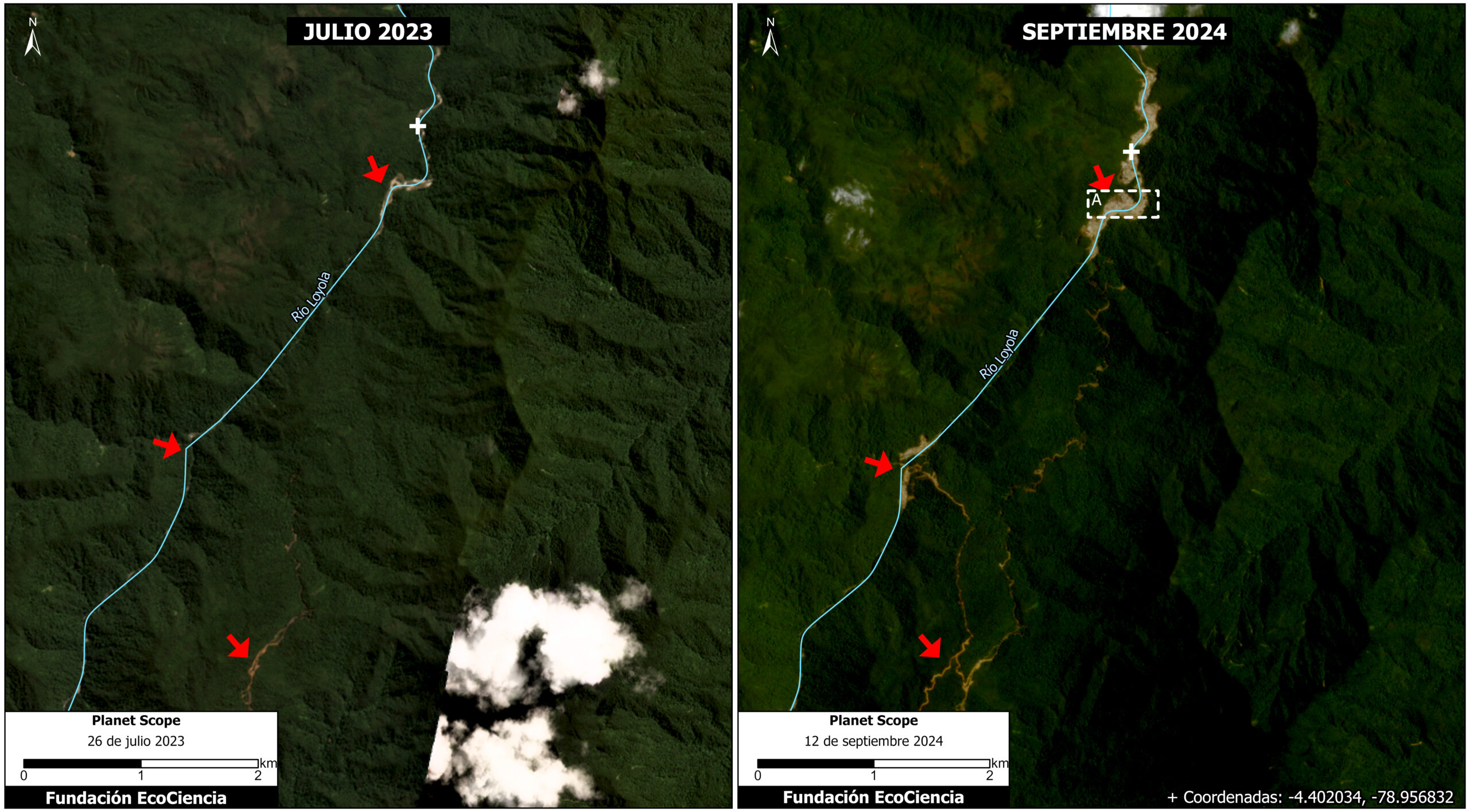

Para el área B, en el panel 2 se puede apreciar la apertura de 4,43 km de nuevas vías que ingresan al río Yutsupino entre en año 2022 y 2025, lo cual ha facilitado acceso para la apertura de nuevos frentes mineros, evitando un control policial en la entrada del sector de Yutzupino en Puerto Napo.

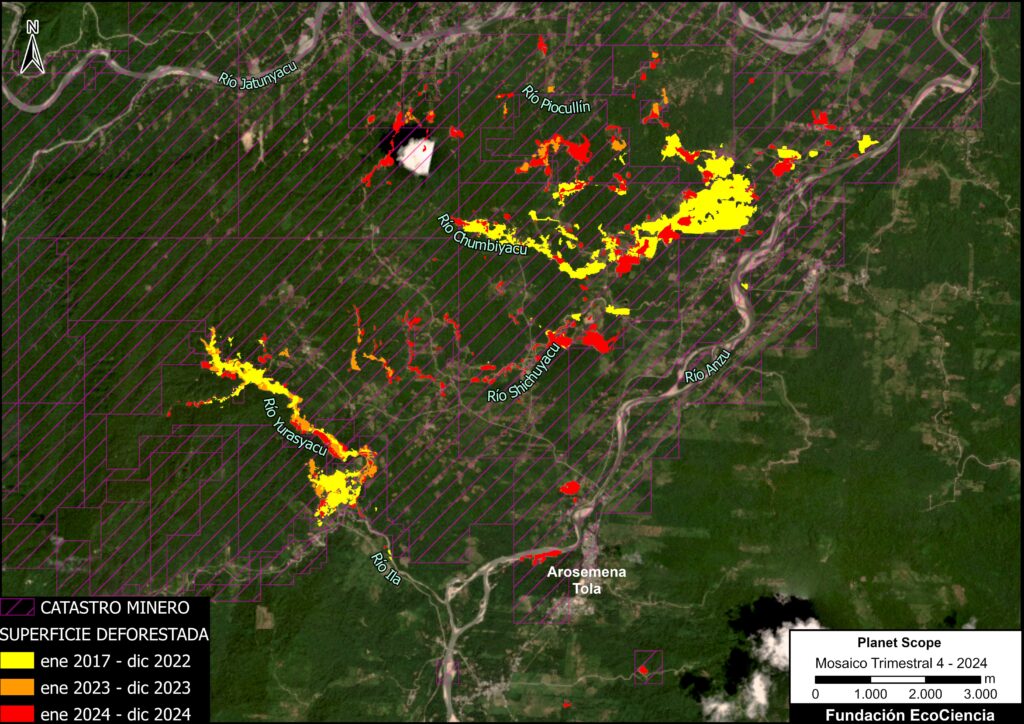

Caso 2: Anzu

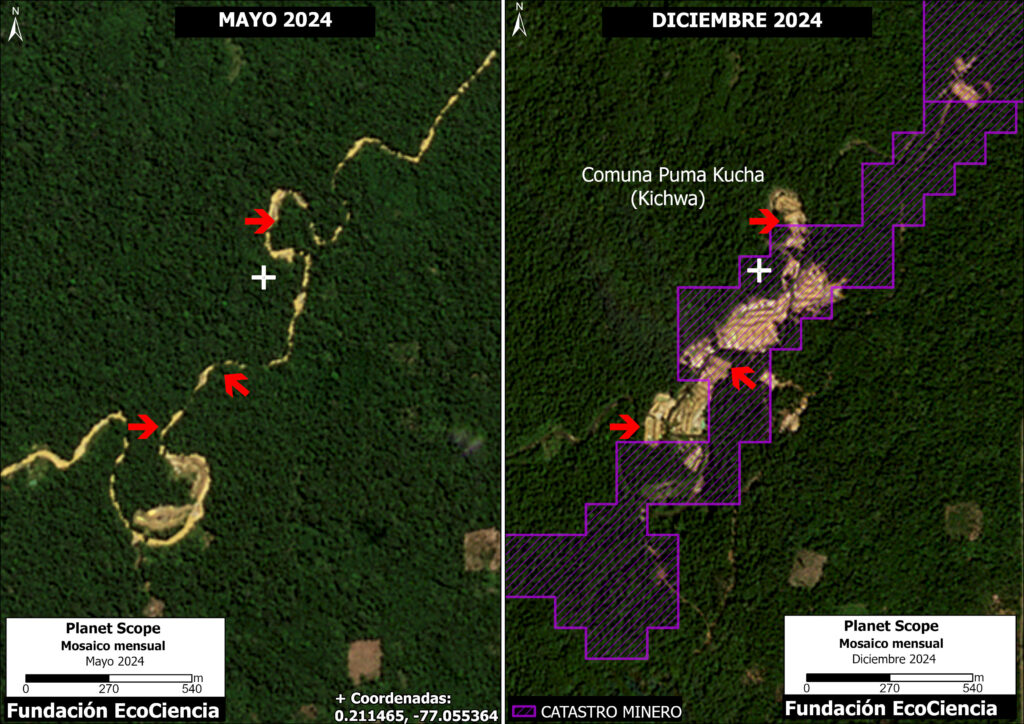

El caso 2 se extiende sobre los ríos Piocullín, Chumbiyacu, Shichuyacu, Ila, Yurasyacu y Anzu, donde se detectaron 329 hectáreas intervenidas durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2022.

A esta cifra, en el año 2023 (enero-diciembre), se sumaron 63 hectáreas.

Finalmente, entre enero y diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 243 hectáreas.

En total, 635 hectáreas en esta zona fueron impactadas por la minería, lo que equivale a 889 canchas de fútbol profesional.

Asimismo, se identificó actividad minera fuera del catastro, correspondiente a 94 hectáreas, lo que representa el 15 % del total identificado.

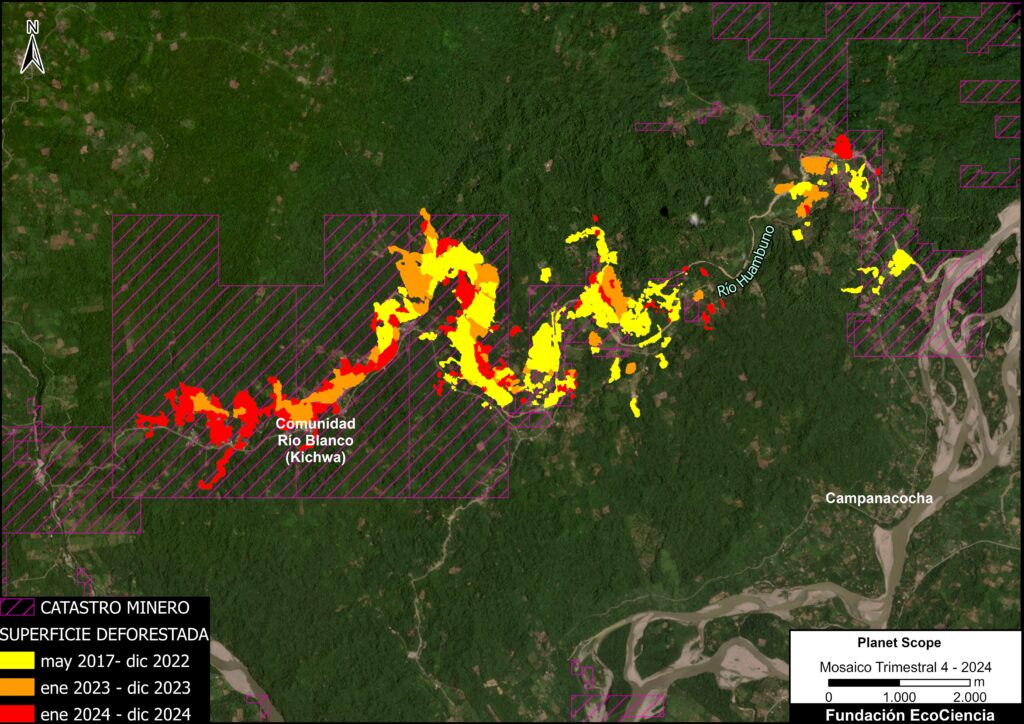

Caso 3: Huambuno

En este caso, realizamos un análisis hasta diciembre 2024, sobre la situación en las orillas del río Huambuno.

En el reporte MAAP #184 se documentó una expansión minera de 238 hectáreas afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023.

En este nuevo análisis, se identificó un aumento de 124 hectáreas para el año 2023 (enero – diciembre 2023) y un incremento de 130 hectáreas para el año 2024 (enero – diciembre 2024).

Lo que suma un total de 492 hectáreas (equivalente a 689 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a diciembre 2024.

Adicionalmente, se identificaron 115 hectáreas de actividad minera fuera del catastro, lo que representa el 23 % del total identificado.

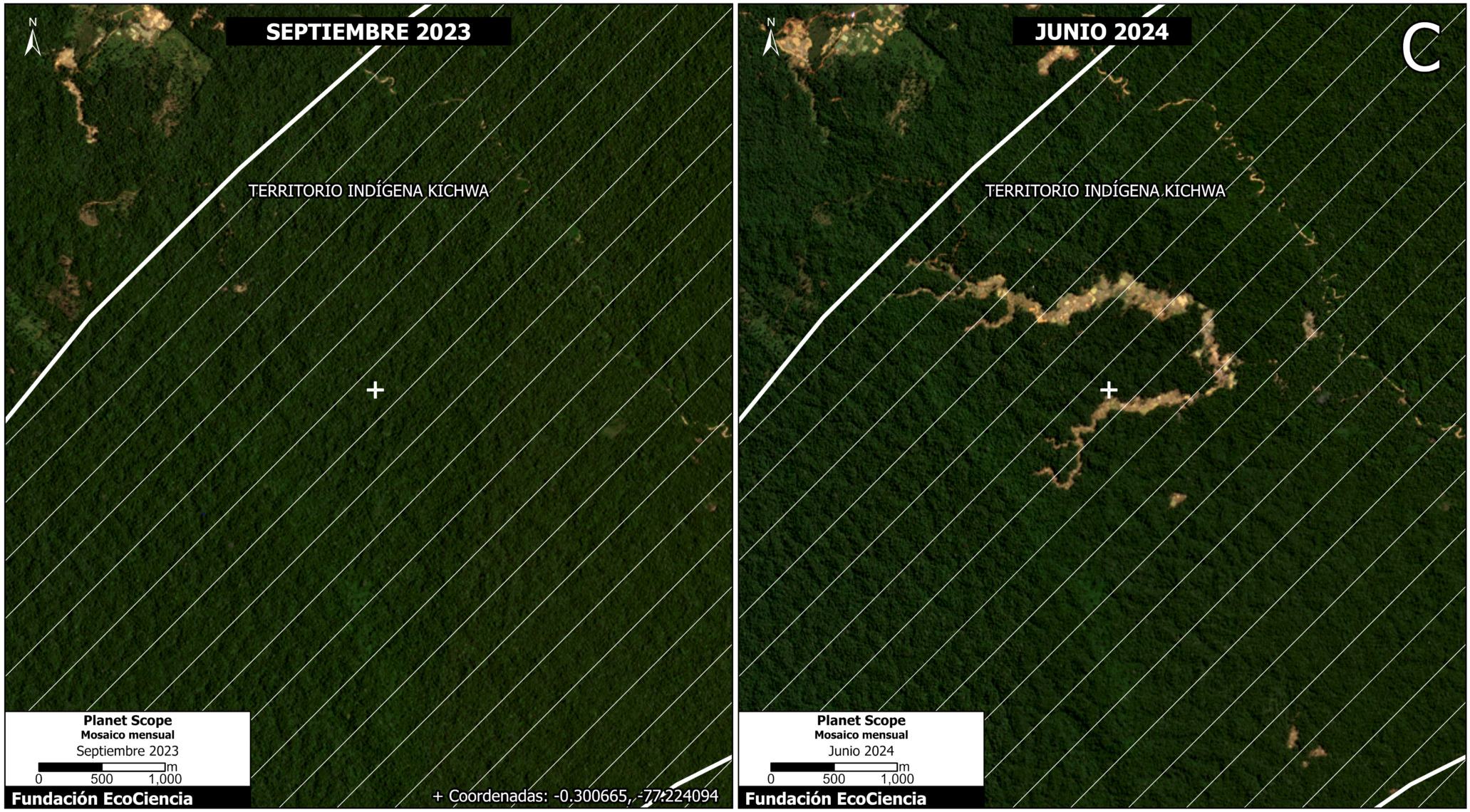

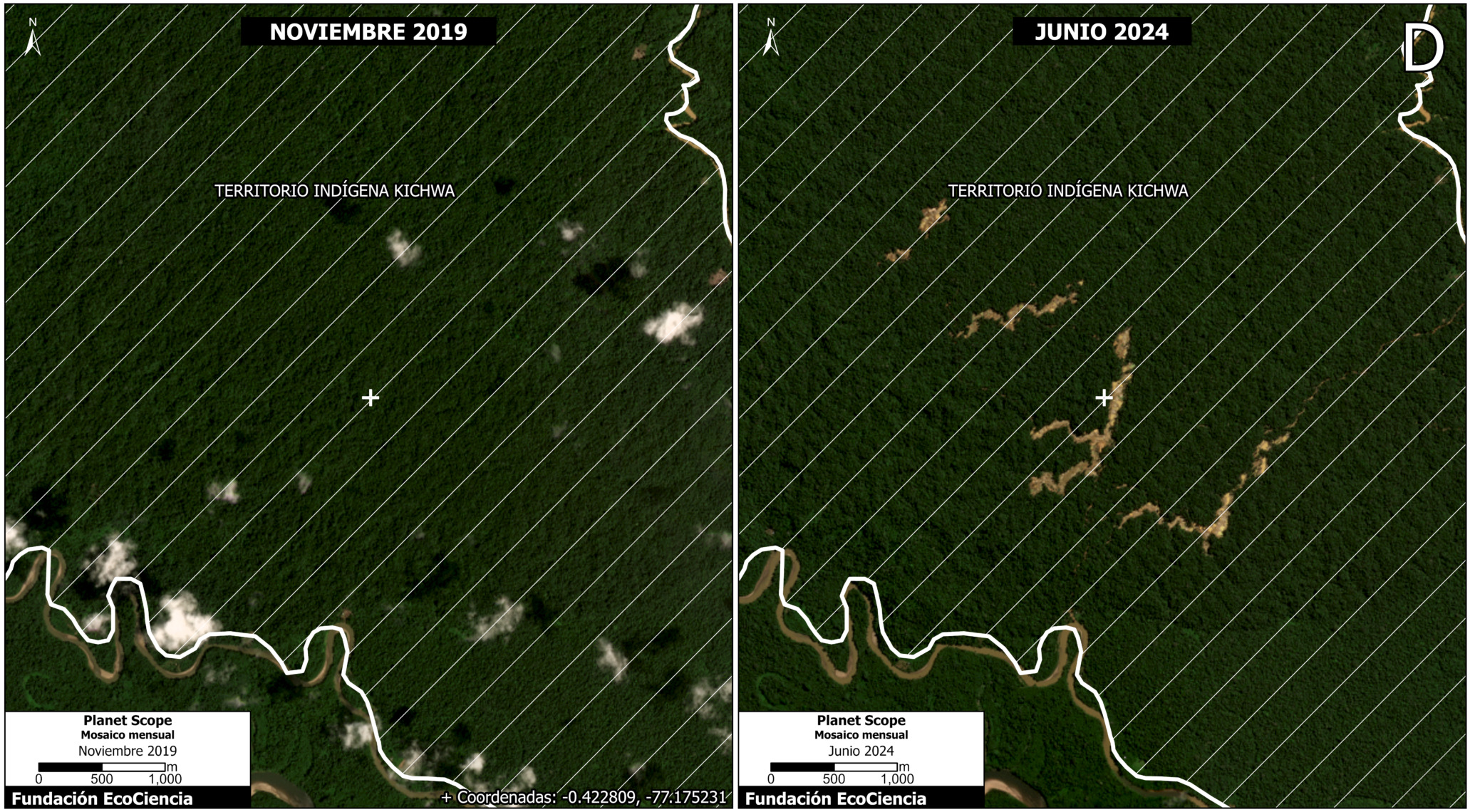

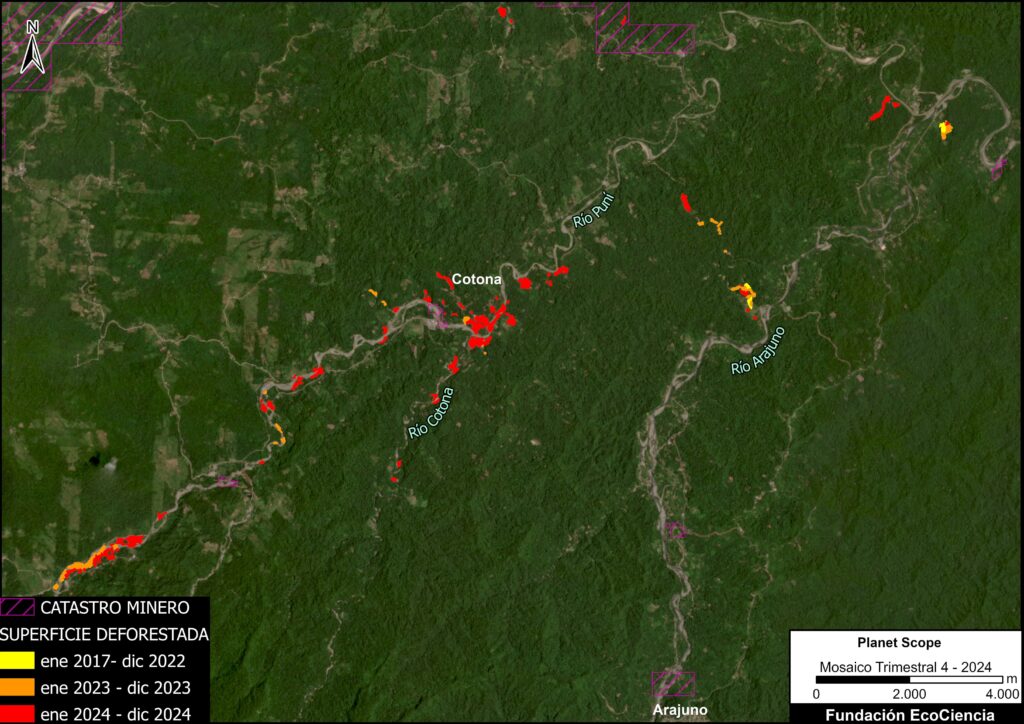

Caso 4: Puní-Cotona-Arajuno

Se analiza para este caso, un sector con poca superposición del catastro minero, en donde las actividades mineras sin autorización crecieron aproximadamente un 2700% desde el primer periodo de monitoreo, entre 2017 y 2022, hasta el año 2024.

Es así como, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron solo 4 hectáreas afectadas por actividades mineras en la zona.

En el año 2023 (enero-diciembre), la superficie intervenida aumentó en 26 hectáreas, y para 2024 (enero-diciembre), se registró un incremento adicional de 82 hectáreas.

En total, durante el período analizado, 112 hectáreas fueron impactadas por la actividad minera en el entorno del río Puní, Cotona y Arajuno, lo que equivale aproximadamente a 157 canchas de fútbol profesional.

También, se evidenciaron 111 hectáreas de actividad minera fuera del catastro oficial, correspondiente al 99% del total identificado reflejando una fuerte presencia de minería no autorizada en este sector.

Recomendaciones para la política pública:

La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave. Enseguida, presentamos 7 recomendaciones basadas en el marco legal existente de Ecuador y las políticas de implementación asociadas a lo mismo.

1. Fortalecer los procesos de investigación y control de las autoridades competentes en zonas con potencial minero no registradas en el catastro minero vigente.

El artículo 56 de la Ley 45 proporciona una autoridad clara para las acciones de aplicación contra la explotación ilegal de minerales, definiendo dichas actividades como aquellas realizadas «sin un título válido o el permiso legal correspondiente». En este sentido, recomendamos que la Agencia de Regulación y Control de la Minería (ARCOM) establezca un sistema global de vigilancia que integre el análisis de imágenes por satélite con protocolos de verificación en tierra para identificar actividades mineras no autorizadas en tiempo real.

En un primer tiempo y hasta que la ARCOM tenga la capacidad plena para operar este sistema, destacamos la importancia de una colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil que ya tienen esta capacidad, tanto en términos técnicos como de acceso a imágenes de alta resolución, así como lo demuestra la metodología utilizada en este informe.

2. Aplicar las sanciones administrativas al titular de la concesión minera que no denuncie actividades ilícitas dentro de su área autorizada.

El artículo 57 de la Ley de minería prevé que “se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros […] que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental […].” Desde la agregación de esta disposición a la Ley de Minería en 2013, fue usada en apenas 2 sentencias y 4 resoluciones administrativas (Note 1), demostrando la necesidad de fortalecimiento financiero, personal y tecnológico de la ARCOM.

3. Aplicar con rigurosidad sanciones penales a quienes desarrollen actividades de extracción minera fuera de áreas autorizadas, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.

El Artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prevé sanciones de hasta 10 años para casos de minería artesanal que ocasionan daños al ambiente, pero apenas 16 sentencias han sido pronunciadas desde su adopción en 2014 (Note 2). Para que esta disposición sea realmente disuasiva, el sistema de justicia penal necesita tribunales medioambientales específicos con jurisdicción sobre los delitos relacionados con la minería, dotados de jueces expertos en derecho medioambiental y normativa minera.

Para acelerar el tratamiento de los casos judiciales, se recomiendan programas de capacitación para jueces, centrados en la interpretación de las pruebas de teledetección de los casos de minería ilegal y la medición de sus impactos en las comunidades y el medio ambiente.

4. Delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos y sus afluentes, como lo establece el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua del Ecuador, dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.

La actividad minera realizada a menos de 100 metros de las márgenes de los ríos provoca la destrucción de la vegetación ribereña, lo que acelera los procesos de erosión y sedimentación fluvial. Esta proximidad también favorece la contaminación directa de las aguas con metales pesados como el mercurio, que son arrastrados al cauce y envenenan los ecosistemas acuáticos, poniendo en grave riesgo la salud de las comunidades ribereñas. Las actividades mineras que requieren el uso del agua deben contar con una autorización administrativa otorgada por la Autoridad Única del Agua, conforme al artículo 26 de la Ley de Minería.

Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua faculta a dicha autoridad para delimitar zonas y áreas de protección hídrica. En este contexto, se recomienda al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica declarar zonas de exclusión minera todas aquellas áreas situadas a menos de 100 metros de cada margen de los ríos.

5. Establecer una recategorización ambiental que exija un proceso de licenciamiento ambiental, incluyendo un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación pública, para la apertura de nuevas vías de más de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.

Esta medida es crucial porque la normativa actual, que exige licenciamiento para vías a partir de 3 km (Note 3) según el artículo 174 del Código Orgánico del Ambiente (COA), es insuficiente para el ecosistema amazónico. La experiencia ha demostrado que esta situación se aprovecha progresivamente para ampliar el acceso vial a zonas de interés para la minería ilegal, mediante la suma de tramos menores a 3 km que no requieren licencia ambiental ni permisos. Esta práctica facilita la expansión de actividades ilegales y promueve la deforestación en áreas sensibles.

Reducir el umbral a 1 km es, por tanto, una aplicación del principio de precaución, consagrado en el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana. Este ajuste impone la realización de un EIA y cumple con la obligación del Estado de prevenir y analizar los daños antes de que ocurran, tal como lo exige el artículo 179 del COA para obras de mediano y alto impacto. Segundo, y más importante, garantiza el derecho fundamental a la consulta comunitaria estipulado en el artículo 398 de la Constitución, asegurando que las comunidades locales sean escuchadas antes de autorizar proyectos con potencial de afectación a su entorno.

6. Solicitar a Gobiernos Autónomos Descentralizados la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas obligatorias dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).

El marco legal ecuatoriano establece una clara coordinación entre la planificación local y nacional. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece, en su artículo 296, que los PDyOT deben articularse a las políticas y planes nacionales, lo que incluye las directrices emitidas por la Autoridad Única del Agua. En conjunto con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, es imprescindible que las directrices de planificación hídrica nacional sean observadas en la planificación del desarrollo en todos los niveles jurisdiccionales.

Así que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben establecer en sus PDyOT y PUGS la protección de los recursos hídricos en el territorio, asegurando la conformidad a las zonas de protección y servidumbres ecológicas establecidas nacionalmente, observando el principio de la complementariedad.

En este sentido, recomendamos que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de sus competencias y a través de sus Planes Anuales de Vigilancia y Control (PAV y PAC), incorpore como línea prioritaria de verificación: “La revisión técnica y jurídica del reconocimiento y la delimitación de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los PDyOT y PUGS de los GAD municipales y metropolitanos, asegurando su coherencia con la normativa ambiental vigente y los principios de sostenibilidad”.

7. Crear un sistema de protección vinculante y categorías de manejo para ríos con valores naturales y culturales excepcionales, con base en la aplicación de zonas de protección hídrica con un plan de manejo participativo.

El artículo 29, numeral 2, literal “e” de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece que la planificación de los recursos hídricos debe contener la descripción de agua y de las áreas de protección hídrica en cada cuenca y los medios de salvaguarda. Lo que se recomienda aquí es que estos medios de salvaguarda sean establecidos en Planes de Manejo técnicos, específicos y detallados. Por fuerza del artículo 398 y el artículo 57, numeral 7 de la Constitución ecuatoriana, toda decisión y autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad.

Por lo tanto, la creación de un Plan de Manejo a través de un proceso participativo es un importante mecanismo que permite cumplir con la obligación de proteger los ríos y con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan su entorno.

Notes

1. https://vlex.ec/vid/ley-45-ley-mineria-643461381

2. Se realizó una búsqueda en las bases de datos abiertas del Consejo de la Judicatura del Ecuador en busca de jurisprudencia que cite el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), encontrándose seis sentencias dictadas desde el año 2014: N.º 17204201601552, N.º 05283201600242, N.º 07712201500096, N.º 103342201900015, N.º 09286201602579 y N.º 0165820150034. Asimismo, se identificaron diez sentencias adicionales en la base de datos jurisprudencial del Consejo Nacional de Justicia del Ecuador: N.º 1021201801851, N.º 10332201800455, N.º 10281201801658, N.º 11314201700278, N.º 05283201901606, N.º 10281201800489, N.º 10281201800483, N.º 1028201800365, N.º 10281201801640 y N.º 10281201800253.

3. http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/Cat%C3%A1logo_Categorizaci%C3%B3n_Ambiental_Nacional_028.pdf

Agradecimientos

Agradecemos a Ecuadorian Rivers Institute por sus aportes en este informe.

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.